since 2003

イレコナビ サイトマップ

| 攻撃技 | ||

| 気態用 | 液態用 | 固態用 |

| AFS | ||||||

| ストレート | フォア ハンド |

バック ハンド |

腰 当て |

ヘデ ィング |

押 し |

|

| 独立式 | 連動式 | |||||

フォアハンド水平打ちは、後足側の手(や腕)を水平に振って標的に当てるフォアハンド打ちです。

水平に振るというのは、インパクトの瞬間にエッヂの速度ベクトルの向きが水平だ、という事であって、始状態から終状態までエッヂの高さを全く変化させない、という事ではありません。

フォアハンド水平打ちは、テニスや卓球のフォアハンド・ストロークの空手版です。

私の用語法では、ボクシングのフック打ちは、フォアハンド打ちに分類されます。

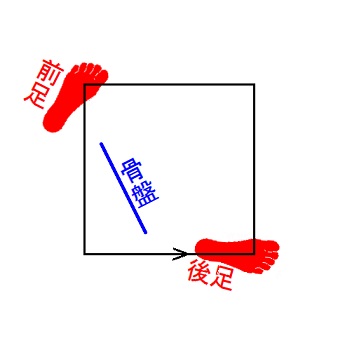

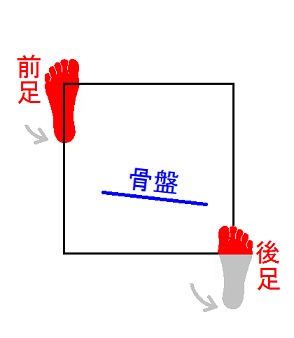

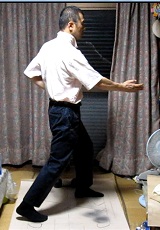

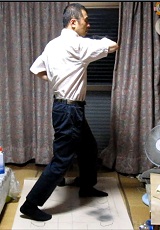

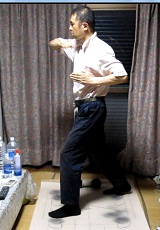

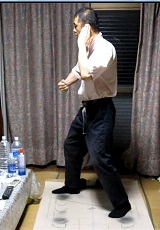

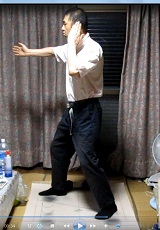

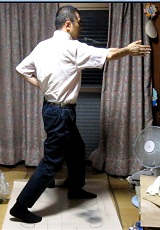

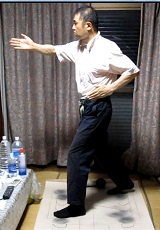

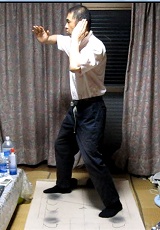

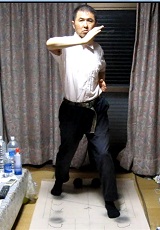

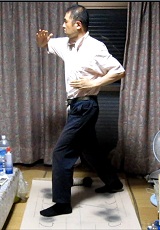

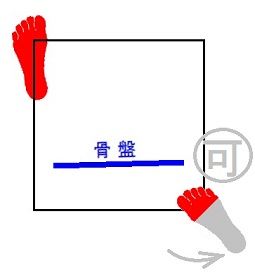

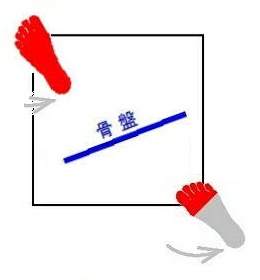

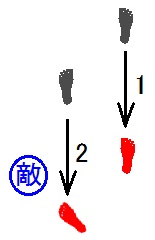

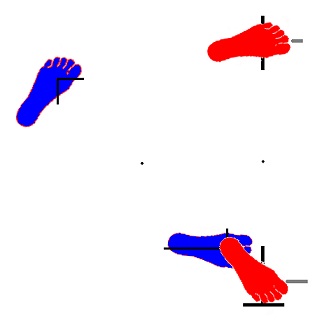

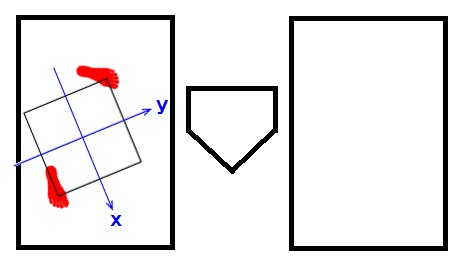

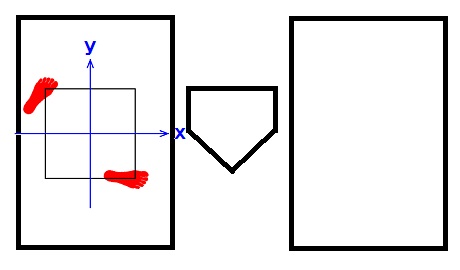

AFS上起姿勢から、両足接地のまま重心移動せず足と胴の向きを変える純粋に回転性の連動を行なう。

| 重心の移動 | 無 | 考え方としては重心を全く移動させないのだが、そのつもりで実際に動いてみると、重心の位置も少しは変わってしまう。 |

| 足の移動 | 無 | 前足も後足も中指中足趾節関節の位置が不動。 |

| 足腰の転向 | 有 | 前足は全面接地のまま中指中足趾節関節を中心に回転させる。 実際は、前足も回転中はカカトを地面から離す。 後足はカカトを地面から離して中指中足趾節関節を中心に回転させる。 |

| 上体よじり | 有 | 骨盤の回転だけでは不十分なので、腰に相対的に肩を水平回転させる事によって、地面に対する肩の回転を十分化する。 |

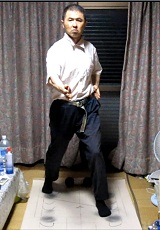

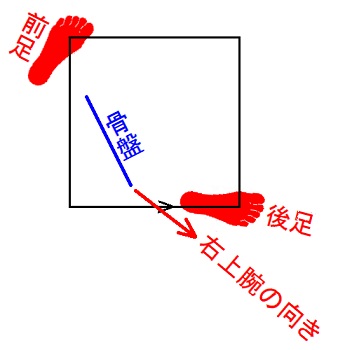

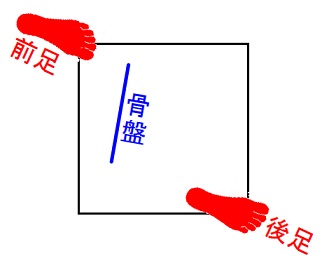

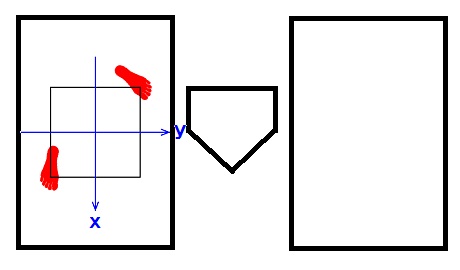

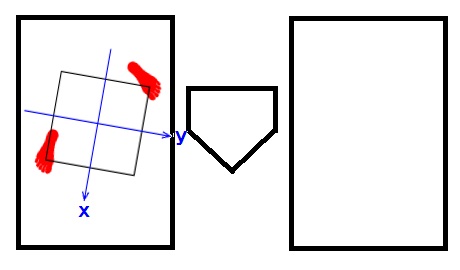

全身連動の概略は以下です。(右手や右腕を敵に当てる場合)

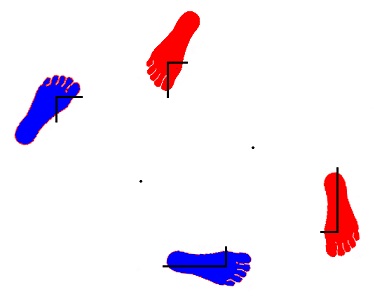

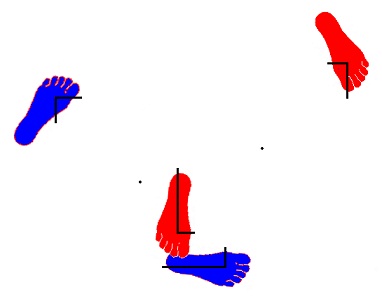

| 始状態(AFS上起姿勢) | 終状態 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 足 ・ 腰 |

|

前足の内側のラインを縦線に平行にする。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 手 背 刀 |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

| 手 刀 |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

| 肘 刀 ・ 肘 頂 |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

| 正 拳 短 フ ッ ク |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

| 掌 底 長 フ ッ ク |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

| 掌 底 短 フ ッ ク |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

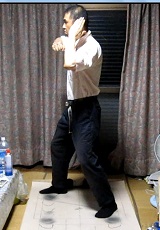

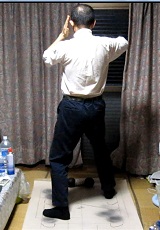

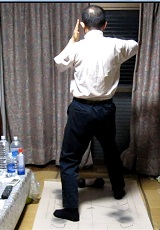

| 説 明 |

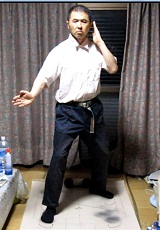

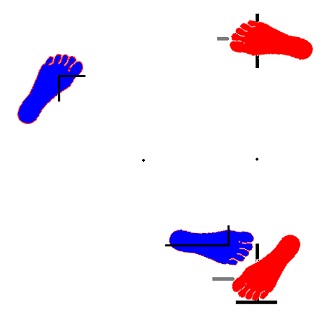

敵の方を向いたまま足の向きを変えず打つ事も出来ないではないけれど、それではストローク長が小さく成って威力が不足します。 敵の方を向いたまま足の向きを変えずストローク長も大きくするには、始状態で腕を後方に大きく引いてバネを貯めておく必要が有りますが、どうも、これをやると肩関節を傷める疑いが有ります。 肩の高さの標的を掌底や手刀や手背刀で打つ場合、始状態では腕は水平よりも下に垂れています。 フック以外のフォアハンド打ちでは、肘を伸ばして打ちますが、肘関節を保護する為に完全には伸ばし切らない様にします。 前腕のネジレ角は、手背刀を当てるなら手背刀が、手刀を当てるなら手刀が標的の方を向いている様に決める。 手背刀を標的に当てる場合は、手首をどちらの方向にも屈しない。 手刀を標的に当てる場合は、手首を少し背屈させる。 中の中段をフック打ちする場合は、前腕のネジレ角の基本は、フックの基本形のネジレ角だとし、腕背が地面に対して45度ぐらい傾いている、 左手・腕をガード配置しない場合は、顔も標的の方に向けて標的を見る様にする。 左手・腕は、同側軽ガードの形に配置する。 その場合は、写真の様に顔はx軸の正の向きに向けるが、横目で標的を見る様にする。 標的から目を離すと、始状態の右腕の向きとしてどの向きが正しいか分からなく成ったり、ストローク中の右腕の軌道としてどういう軌道が正しいか分からなく成ったりする。 どのエッヂを使う場合も、まずインパクトの瞬間の形を作り、そこから弓を引く要領で作られたのが始状態だ、と考えると、分かりやすい。 ただし、弓を引く時には直線的に引くけれど、フォアハンド水平打ちの始状態を作る時には、エッヂを円運動させます。 これは、ポテンシャル・エネルギーを蓄えて行っている事を意識しながら、ストローク運動の時間反転をスローモーションで行なう、という事です。 その過程で、常に標的から目を離さない様にします。 また、実用時に弓を引く様な動作をするわけでは有りません。 直前の行動で都合よくフォアハンド水平打ちの始状態に近い姿勢に成った時に、その事を利用してフォアハンド水平打ちを実行するのが基本です。 連動式長前ストレート打ちの終状態の姿勢が、フォアハンド水平打ちの始状態の姿勢に近いので、連動式長前ストレート打ちの直後にフォアハンド水平打ちを実行すれば、連続性が良い。 横ストレート打ちの直後に前足をx軸の負の向きに移動しても、フォアハンド水平打ちの始状態の姿勢を作れます。 柳龍拳さん、いきなり打つもんじゃないんだよ、フォアハンド水平打ちは。 第1打としてフォアハンド水平打ちをする場合も、弓を引く様な動作をする事は(しても良いんだけど)必ずしも必要ではなく、いきなり始状態を作って頭の中で「いま弓を引き終わった所だ」と考えるのでも良い。 どれも、右上腕を鎖骨のラインよりも少し前に向けます。  エッヂとして手背刀を選択し肩の高さの標的を打つ場合は、 右手を右肩より少し低くし、右肘を伸ばし、肩の力を抜きます。 エッヂとして手刀を選択した場合も、肩の力を抜きます。 これらでは、始状態から終状態への移行で肩関節を動かします。 エッヂとしてフックを選択した場合は、肩関節も肘関節も始状態から終状態まで動かしません。 したがって、これらでは、始状態での肘と手の高さは、終状態での高さと同じです。 そうするために肩関節と肘関節を筋力でロックします。 始状態で肩関節の力を抜き、ストロークでは肩関節を動かす方がヘッドスピードが高まるし、方位角<0の標的を打つ事が出来ます。 具志堅用高さんがそういう打ち方を指導しているのをYouTubeで見た事が有ります。 肩関節を最高の状態に保っている人はそれが良いと思うけど私は、肩関節に不安を感じるので、水平フック打ちは肩関節を固定したまま行ないたいと考えています。 上の写真では私は正拳フックを形成していますが、縦正拳フックでフォアハンド水平打ちをする事も可能です。 縦正拳フックでフォアハンド水平打ちをする方が、正拳フックでフォアハンド水平打ちをするよりも、肘を少しだけ高く上げる事ができ、その分エッヂの構造剛性が高まります。 エッヂとして肘刀を選択した場合も、始状態から終状態まで肘と手の高さを変えず、したがって始状態での肘と手の高さは終状態での高さと同じですが、肘刀フォアハンド水平打ちでは肩関節を動かし、胴に相対的に上腕が動く形のスイングを行ないます。 肘関節は動かしませんが、肘関節を筋力でロックする必要は無いでしょう。 フック打ちも肘刀打ちも、どちらも、始状態では右肘を右肩の真下に置き、前蹴りの途中で回し蹴りに切り替えるのに似た動きで打つ、という方法も有りますが、最初から最後まで水平に振る打ち方を基本だと考える事にしました。 フォアハンド水平打ちの崩したやり方として、始状態の足腰を下図の様にする事が出来ます。  この場合、さらに上体を後足の方へ傾ける事も出来ます。 これは、砲丸投げの準備姿勢に似た姿勢です。  また別の崩したやり方として、AFS上起姿勢ではなくて、四つ足の構えの足間隔で立って(レの字立ちや外八字立ちから)打つ事も、フォアハンド水平打ちなら問題ないと思われます。 四つ足の構えの第3状態横形を始状態として、第3状態基本形に移行する様な全身連動を使って打つとか、第2状態後形を始状態として打つ、などです。 |

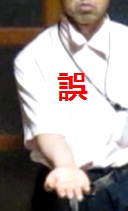

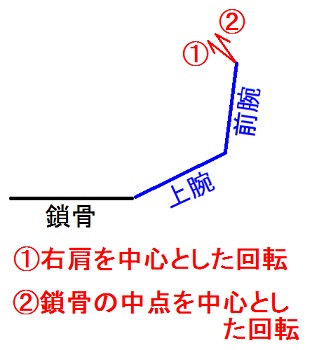

体軸は地面に垂直です。 AFS基本姿勢ではありません。 体軸が回転軸(地面に垂直)と非平行なら、肩関節に無理な力が掛かる様な気がしています。 肩が痛く成った時、私の終状態がAFS基本姿勢に成っている事に気付き、体軸を地面に垂直に直すと肩の痛みが生じなく成った事が何度も有ります。 ストレート打ちと違ってフォアハンド水平打ちでは、インパクトの瞬間には、後足で踏ん張る必要が無いので、後足のカカトを地面に着けておく必要が無いだけでなく、ゴルフ・スイングの様に後脚を内にひねり過ぎても構いません。  無造作に振ると私はフォロー・スルー終了時に下図の様に成ってしまっている事に気付く事が多いのですが、単技としては、これでも特に問題は感じません。  始状態の立ち方として四つ足の構え第3状態横形を選択した場合は、終状態の立ち方は四つ足の構え第3状態基本形あたりに成ります。 左手・腕の配置をどうするかは、まだ確固とした考えが有りません。 写真では一応引き手の様に配置していますが、ガード配置のままの方が良いかもしれない。 どのエッヂを使う場合も、ストローク運動中、前腕のネジレ角を変化させない。 エッヂとして手刀を使う場合は、肘を外に張ってロング・フックにする。 これだと、エッヂの運動面と手甲が平行に成らず、掌底打ちの手刀版みたいに成ってしまうが、仕方ない。 肘を真下に向ける(写真「誤」)と肘を傷めてしまうらしい事が分かったからだ。   耳の辺りから手刀を振り下ろすなら、「誤」と書かれている写真の向きで良いんだけど、手刀を水平に振るならほとんど掌底打ちみたいにする必要が有る。 これでも、2024年11月09日にサンドバッグを強く打ち過ぎて手首の小指側を傷めてしまったので、標的次第では全力で打たない様にする必要が有るみたいだ。 写真の様に少しだけ傾けても良いし、見た目は掌底打ちと区別が付かないが力は手刀部分だけに掛かっている様にするというのでも良い。 従来の手刀打ちのやり方が何故耳の辺りから手刀を振り下ろすのか分かった気がする。 ロング・フックには正拳よりも掌底の方が向いている、というのが私の持論ですが、フォアハンド水平打ちの本当の回転の中心は肩ではなく鎖骨の中点だという事を考慮すると、正拳の不利が減ります。  肩を中心として腕を振る場合よりも、鎖骨の中点を中心として全身を回転させる場合の方が拳先の速度ベクトルが前腕に平行に近く成る。 しかし、これでも、正拳でロング・フックすればナックルパート以外の部位が標的に当たってしまいそうです。 正拳ロング・フックは、標的の表面にかする様に当てる場合のみ有効だと思われます。 |

|||||||||||||||||||||||||||

極真空手で「手刀脾臓打ち」と呼ばれている技の始状態の手の高さは頭の高さですが、私がやっている手刀フォアハンド水平打ちの始状態の手の高さは腰の高さです。

つまり、フォアハンド水平打ちではストロークの前半で手を斜めに振り上げるか、ストローク中ずっと手の高さを変えません。

肩の高さの標的を掌底や手刀や手背刀で打つ場合、インパクトの瞬間には腕が水平に成っているのに始状態では水平よりも下に垂れている事は、ヘリコプターの動翼が回転中は水平に成っているのに静止時は水平よりも下に垂れているのと同様です。

筋力+遠心力で腕が水平に成る、筋力だけでは腕が水平よりも下に垂れる、そういう風に筋力を調整します。

フォアハンド水平打ちは腕で回し蹴りをするつもりでやるのが正しそうだ。

ただし、回し蹴りでは膝を伸ばす動きを活用できますが、フォアハンド打ちでは肘を伸ばす動きを活用できません。

ヘッド・スピードを高める目的で私は、このページに書かれているフォアハンド水平打ちをデザインしましたが、エッヂ強度には限界が有るので、腕の振りだけを強化しても意味が無い事に後で気付きました。

バックハンド水平打ちでは、例えば私の左手・腕を標的に当てたい場合、私の左肩を敵の身体から離す必要が有るけれど、これは保障されない。

それに対してフォアハンド水平打ちでは、例えば私の右手・腕を標的に当てたい場合、私の右肩を敵の身体から離す必要が有るけれど、これは保障される。

バックハンド水平打ちとフォアハンド水平打ちの間にはそういう違いが有るので、フォアハンド水平打ちにも存在価値は有る。

総合格闘技の試合の実況解説を聞いていて「肘打ちの上手な人は敵の身体と自分の身体が少しでも離れると肘打ちを成功させる事が出来る」という意味のコメントを聞いた事が有る。

フォアハンド水平打ちの踏み込みは、後ろ向きに歩行して敵の横に並ぶ感じです。

敵に背を向ければ、可能な敵の攻撃の種類が激減します。

加えて、後ろ向きに踏み込む時に上体を大きく前傾させれば、敵の攻撃技が何であるかを確認しなくても大抵は、敵の攻撃を失敗させながらフォアハンド打ちの絶好の射点に着く事が出来るだろう。

リーチについて、実測によって以下の結果を得ました。

「スネ」は長さの尺度@デザイン方法論で定義されています。

「座標」「方位角」「前線間距離」の定義はAFS基本姿勢@AFS用@液態用@姿勢に書かれています。

技をシュバッと勢い良く実行して途中の最大値を測定するのではなく終状態で静止したままに成り測定しました(無勢測定)。

肘刀フォアハンド水平打ちをy軸の真上の標的に当てる事も、過負荷の全身連動で可能です。

手背刀や肘刀で敵のノドを打つ事は、フォアハンド水平打ちではなくフォアハンド斜め打ちで行う事にした。

AFS真半身姿勢の敵の後足側の眼を手背刀で打つ時には、私の前足=左足かつ敵の前足=右足か、または私の前足=右足かつ敵の前足=左足である場合を考えています。

手背刀で敵の前足側の手首を打つ場合としては、私の前足=左足かつ敵の前足=左足、または私の前足=右足かつ敵の前足=右足で、AFS基本姿勢で垂直ガード(半開)に配置している敵の前足側腕の親指側腕骨(橈骨)と手骨(舟状骨)の継ぎ目に手背刀を当てる事を考えています。

手背刀で敵の後足側の手首を打つ場合としては、私の前足=左足かつ敵の前足=右足、または私の前足=右足かつ敵の前足=左足で、AFS基本姿勢で垂直ガード(半開)に配置している敵の後足側腕の親指側腕骨(橈骨)と手骨(舟状骨)の継ぎ目に手背刀を当てる事を考えています。

反り 手背槌で敵の前足側腕の肘内側を打つ場合としては、私の前足=左足かつ敵の前足=右足、または私の前足=右足かつ敵の前足=左足で、AFS基本姿勢で垂直ガード(半開)に配置している敵の前足側腕の肘内側の被打で電気が走る部位に人差指の付け根の関節を当てる事を考えています。

そうするために、手背槌の手首を少し背屈し、同時に前腕を少し内旋し、肘も少し曲げます。

ここまでは、いずれでも、敵のy軸と私のy軸が重なっている場合を考えています。

肘刀で敵のアゴを打つ場合としては、敵の姿勢=AFS基本姿勢で、「私の前足=左足かつ敵の前足=左足、または私の前足=右足かつ敵の前足=右足、敵のy軸が私の座標系でx = 0.69スネ - 0.03スネ = 0.66スネ、と表される場合」か、「私の前足=左足かつ敵の前足=右足、または私の前足=右足かつ敵の前足=左足、敵のy軸が私の座標系でx = 0.69スネ + 0.03スネ = 0.72スネ、と表される場合」を考えています。

肘刀で敵のアゴを打つこれらの場合では、前線間距離が-1.00スネだから、私の前足はほとんど敵の後足のライン上に、私の後足はほとんど敵の前足のライン上にある事に成ります。

したがって、私の前足=左足かつ敵の前足=右足、または私の前足=右足かつ敵の前足=左足の場合は、私の後足と敵の前足がぶつかってフォアハンド打ちを実行できないかもしれないので、その点は実際にやってみて調べる必要が有ります。

肘刀で敵の首を打つ場合としては、敵の姿勢=AFS真半身姿勢で、「私の前足=左足かつ敵の前足=左足、または私の前足=右足かつ敵の前足=右足、敵のy軸が私の座標系でx = 0.69スネ - 0.02スネ = 0.67スネ、と表される場合」か、「私の前足=左足かつ敵の前足=右足、または私の前足=右足かつ敵の前足=左足、敵のy軸が私の座標系でx = 0.69スネ + 0.02スネ = 0.71スネ、と表される場合」を考えています。

肘刀で敵の首を打つこれらの場合では、前線間距離が-1.40スネだから、私の前足はほとんど敵の後足のライン上に、私の後足は敵の前足のラインを深く踏み越えた位置にある事に成ります。

したがって、こちらも、私の後足と敵の前足がぶつかるなどの理由でフォアハンド打ちを実行できないかもしれないので、その点は実際にやってみて調べる必要が有ります。

肘刀フォアハンド水平打ち開始の瞬間の敵と私の足配置の関係を計算してみました。

| 私の前足=左足、敵の前足=左足 | 私の前足=左足、敵の前足=右足 | |

| 敵 は A F S 基 本 姿 勢 |

|

|

| 敵 は A F S 真 半 身 姿 勢 |

|

|

しかし、敵がAFS基本姿勢でもAFS真半身姿勢でも、私の前足=左足ならば敵の前足=右足とし、私の前足=右足ならば敵の前足=左足とし、敵の前足の膝を私の後足の膝に押し当てれば、私が水平フォアハンド肘打ちで敵のアゴや首を打つのを、敵は妨害する事が出来るものなのかもしれない、と分かりました。

私の前足=左足、敵の前足=右足、敵はAFS真半身姿勢の場合は、敵はうつむけば私の肘打ちが敵の首に当たらない様にする事も出来そうです。

敵がもっと狭い足間隔で立っている場合には状況が違うかもしれない。

私の方も、前足をもっと内に置く(私のy軸と敵のy軸を非平行にする)ならば、敵の姿勢がAFS基本姿勢でもAFS真半身姿勢でもない場合に対応できる余地が有ります。

ここまでは肘刀打ちの話です。

肘頂で敵の天突(胸骨上端)を打つ場合としては、敵の姿勢=AFS基本姿勢、私の前足=左足かつ敵の前足=左足、または私の前足=右足かつ敵の前足=右足、敵のy軸が私の座標系でx = 0.65スネ、と表される場合を考えています。

肘頂で敵の天突を打つ場合は、前線間距離が-0.99スネだから、私の前足はほとんど敵の後足のライン上に、私の後足はほとんど敵の前足のライン上にある事に成りますが、敵と私の前足の右左が同じなので、足がぶつかってフォアハンド打ちを実行できない事は無いでしょう。

肘頂で敵の前足側肩・側面を打つ場合としては、敵の姿勢=AFS真半身姿勢で、「私の前足=左足かつ敵の前足=左足、または私の前足=右足かつ敵の前足=右足、敵のy軸が私の座標系でx = 0.58スネ - 0.29スネ = 0.29スネ、と表される場合」か、「私の前足=左足かつ敵の前足=右足、または私の前足=右足かつ敵の前足=左足、敵のy軸が私の座標系でx = 0.58スネ + 0.29スネ = 0.87スネ、と表される場合」を考えています。

肘頂で敵の前足側肩・側面を打つこれらの場合では、前線間距離が-0.77スネだから、敵の脚と私の脚がぶつかってフォアハンド打ちを実行できない事は無いでしょう。

色々なエッヂのフォアハンド水平打ちへの適性を以下に評価してみました。

| エッヂ | 評価 | 説明 | ||

| 強度 | 前腕ネジレ | 総合 | ||

| 親指1本貫手 | △ | ◎ | △ | 眼、独古(アゴ関節)、武器を持った敵の手首腹に当てる事が考えられる。 |

| 貫手 | △ | ○ | × | 親指1本貫手以外の貫手は、フック打ちまたは屈拳打ちでのみ、フォアハンド打ちに使える。 ではあるが、これらの打ち方は、あまり良い打ち方には思えない。 |

| 鳥嘴拳 | ○ | ○ | ○ | 用途が分からない。 |

| 手指腹 | ○ | ○ | △ | 敵の手甲をシッペ打ちする時に使う。 |

| 手刀 | ○ | △ | ○ | 手背刀に比べて手刀は、親指が邪魔に成らない、腕の骨(尺骨)が邪魔に成らない様に手首だけを突き出す事が出来る、という長所を持っている。 手首関節の緩衝効果が無いので、標的に与える衝撃は手背刀よりも重いと考えられる。 |

| 手背刀 | ○ | ◎ | ○ | 腕の捩れがペンシル握りの卓球のフォアハンドと同じ。 手刀に比べて手背刀は、親指が邪魔に成る、腕の骨(橈骨)が邪魔に成らない様に手首だけを突き出す事が出来ない、という短所を持っている。 手首関節の緩衝効果が有るので、標的に与える衝撃は手刀よりも軽いと考えられる。 ガード配置された敵の手・腕の腕骨と手骨の継ぎ目(腱)に、手骨と腕骨の間に割り込ませる様に当てたいと私は考えている。 敵の上腕側面の腕の筋肉と肩の筋肉の継ぎ目にも当てたい。 野球のデッドボールと同じ様な効果を生じさせる事を目指す。   |

| 平拳 | △ | ○ | △ | フック打ちのみ。 フォアハンド斜め打ちで敵のノドを打つ事を考えているが、フォアハンド水平打ちでは使い道が分からない。 |

| 熊手 | ◎ | ○ | ○ | 掌底とほとんど同じだが、熊手の方がコンパクトなので、標的以外の物に指をぶつける危険が少ない。 しかし、掌底よりも熊手の方があらゆる点で優れているのか否かは、時間を掛けてじっくり判断すべき事であって、結論を急ぐべきではないだろう。 熊手の方が掌底よりもエッヂ形成に時間が掛かり、そのせいで打ち遅れが生じる、という事は有るのではないか。 |

| 親指1本拳 | △ | ◎ | ○ | 眼、独古(アゴ関節)、武器を持った敵の手首腹、ガード腕の手甲を打つ事が考えられる。 独古を屈親指1本拳で打てば「げぼば」も有り得るかもよ。 |

| 手背槌 | △ | ◎ | △ | 手背刀に比べて手背槌は、指が邪魔に成らないという長所を持っているが、エッヂとしての強度が小さい親指の付け根の関節が標的に強く当たるという短所を持っている。 しかし、手背刀の方が薄いので、手背刀なら通せる隙間を手背槌は通せない、という状況も考えられる。 肘関節の内側側面を打つには、手背刀よりも、手背槌の手背刀部分を当てる方が、指が邪魔に成らない分だけ、有利だろう。 前腕を少し内旋し、手首を少し背屈かつ橈屈し、人差指の付け根の関節のみを敵の肘関節の内側側面(打たれると電気が走る部位)に当てたい。 野球のデッドボールと同じ様な効果を生じさせる事を目指す。 この用途では、手背槌でもエッヂ強度に全く不足は無い。 大山倍達は裏拳廻し打ちではこの部分をエッヂとして使っていた、という話を聞いた事が有る。 敵の前腕が少し内側に倒れている事を考慮すれば、前腕を内旋する必要は無いのかもしれない。  「中澤 純channel」というYouTubeチャンネルの「"ムエタイ選手との対戦術!奥の手?ガード崩し術"有料級」という動画の再生開始から5分14秒が経過した辺りで、前足側の腕を肘を伸ばして前方に突き出したままにしているムエタイ選手を崩す方法が紹介されているのを見て、ホントに有料級だ、視聴して得をした、と思いました。 それがヒントに成ったのですが、ムエタイ選手の前方に突き出したままにしている前足側の腕の肘を手背槌でフォアハンド打ちするのも有効だろう、と気付いた。 |

| 正拳 | ○ | ○ | ○ | フックのみ。ロングフックには向かない。 |

| 中高1本拳、人差指1本拳 | △ | ○ | △ | フックになら使えるが、1本拳でフック打ちする事は、あまり良い打ち方には思えない。 |

| 裏拳、弧拳、腕背 | △ | △ | 前腕ネジレがきついので、裏拳や弧拳でフォアハンド水平打ちをする事を、私は避けています。 裏拳廻し打ちは、その点が最悪なので、私はこの技を敬遠していますが、裏拳廻し打ちには、エッヂ以外の部位を敵の肘などにぶつけてしまった時に損害が小さくて済むという長所が有ります。 裏拳フォアハンド水平打ち = 極真空手で裏拳廻し打ちと呼ばれている技。 腕の捩れが大きすぎると、肩がコキッと鳴って肩を傷めるリスクが大きく成りそうだという偏見が私にはずっと前から有りましたが、真相は逆なのかもしれません。 裏拳廻し打ちでは、肩関節が非常に安全に成っている、というのが本当の事かもしれない。 現時点では判断を保留します。 |

|

| 手槌、腕刀 | × | × | 手槌でフォアハンド水平打ちすると肘を傷める危険が有ります。 理由は、手刀打ちの悪い例と同じです。 |

|

| 掌底 | ◎ | ○ | ◎ | 相撲の張り手、通俗ビンタ、掌底ロング・フック。 ボクシングではオープン・ブローとして禁止されている。 |

| 腕腹 | ◎ | ○ | △ | プロレスのウエスタン・ラリアート。 腕腹の筋肉が緩衝材として働いてしまう分だけ、敵にやさしい技に成ってしまう。 |

| 腕背刀 | △ | ◎ | △ | 例えば敵の首を打つなら、腕腹で打つよりも腕背刀で打つ方が有効だろう。 しかし、やり損じて敵の肘にぶつけてしまった場合については、腕腹よりも腕背刀の方が私の被害が大きく成ってしまう。 敵の上腕を打つ事も考えられる。 腕背刀で敵の上腕を打つ事は、敵の太腿にスネをぶつけるローキックの腕版です。 |

| 肘刀 | ◎ | ◎ | ◎ | 肘刀フォアハンド水平打ちは、肘打ちの中で最も代表的な技です。 打てる標的の高さが限定される事が、この技の欠点です。 |

| 肘頂 | ○ | ◎ | △ | 敵の身体にめり込ませる様に当てる。 引っ掻く様に当てると私の肘頂の皮膚が損傷する恐れが有る。 肘頂ならば、どこに当ててもかなり痛いはずだが、敵の動きを減らす為には、敵の肩に当てるのが良いだろう。 |

| 実 例 |

日時 | 場所 | 大会 | 階級(定義) | 時間割 | 当事者(名前/身長/体重/前足) | 防具 | ラウンド | タイミング | エッヂ | 被撃部位 | 入射角度 | 直前事・ 被撃姿勢 |

注釈 | ||

| 撃者 | 被撃者 | |||||||||||||||

| K.O. | ||||||||||||||||

| 有効 | ||||||||||||||||

| ヒット無効 | ||||||||||||||||

| 空振り | 2006年11月26日(日本) | 北海道立総合体育館 | 柳龍拳 | 岩倉豪 | 柳龍拳が水平フォアハンド打ちを何度も出したが、全て空振りに終わった。 私が山本幹夫の前で手刀水平フォアハンド打ちを実演して見せた少し後の事だろう。 |

|||||||||||

| チャンス不実行 | ||||||||||||||||

| 野球のバッティングへの応用 |

野球のバッティングはフォアバック同時打ちだと考えられますが、本質は水平フォアハンド打ちと同じです。 準備姿勢の基本は下図のごとくです。  引っ張るバッティングをしたい場合の足配置は下図のごとくです。   これまで誰もそうしなかったには、それなりの理由が有ると思う。 これまでフォロースルーだとされて来た部分で打てば、手首の返しを有効に利用できない。 したがって、これまでフォロースルーだとされて来た部分で球を打つには、バットの握り方を変更するなど何か対策を考える必要があろう。 普通、右利き打者は、左手がバットの先から遠い位置を、右手がバットの先から近い位置を握る。 これを変更して、左手がバットの先から近い位置を、右手がバットの先から遠い位置を握る、という風にすれば、これまでフォロースルーだとされて来た部分で手首の返しを活かしながら打つ事が出来るかもしれない。 それではダメかもしれないけど、とにかく、これまで見落とされて来た可能性を色々と考えてみるべきなのだ。 これまでフォロースルーだと考えられて来た部分で打つ事が出来れば、従来の打法よりもストロークが長く成るので、長打の成績が向上する事を期待できる。 ホームランの場外化が起こるかもしれないよ。 テレビで野球の試合を見ていて、2000年頃からだろうか、下図の足配置を多く目にし始めました。  ずっと不思議に思っていたのですが、数年前ぐらいだろうか、私のAFS基本姿勢の影響ではないか、という事に気付きました。 とすると、私がAFS基本姿勢をウェブ上に公開開始したのは2015年だから、この足配置を野球のバッターが使っているのをテレビで見始めたのも、本当は2015年以降だったかもしれない。 それはともかく、ピッチャーを敵とみなしてy軸上に敵を想定したAFS基本姿勢を野球バッティングの準備姿勢として使うのは、間違ってますからね、気を付けて下さい。 それが私からのアドヴァイスです。 AFS上起姿勢は、x軸とy軸が同じであるAFS基本姿勢によりも、x軸とy軸が入れ替わ(90度だけ異なる方向に居る敵を狙)ったAFS基本姿勢に近い。 だから、野球ピッチャーの位置に合わせた野球バッターの姿勢を、空手で敵の位置に合わせた私のAFS基本姿勢に近付けようとする事は、全く間違っているのです。 以下は、バックハンド水平打ちのページに後日移動したい。 ピッチングについても、大抵の投法では、肩関節が有効に活用されていない事を指摘できると思う。 その分、肘で投げる事に成ってしまっていて、この事が野球ピッチャーに肘の故障が多発する本質的な原因だろう。 野球の投球は非常に身体に悪いと思う。 身体に悪いスポーツなんて、有って良いのだろうか。 野球の投球でも、肩関節を有効に活用するには、バックハンド水平打ちの動作が適しているだろう。 バックハンド水平打ちの動きなら、肩関節と肘関節の両方の可動範囲の全域を投球に動員し切る事が出来る。 ただし、これまでフォロースルーだとされて来た部分で打つバッティングの場合と同様に、バックハンド水平打ちの動きで投球する事にも、従来の投法よりも不都合な点がある。 それは、リリースが著しく難しく成ってしまう事だ。 コントロールも難しく成るけど、それよりも、リリースが難しく成る事の方が本質的だろう。 リリースが難しく成るからコントロールが難しくなる。 難しい変化球を投げる事が出来る野球ピッチャーは、繊細なリリースを正確に実行できる高度な能力を持っている様なので、バックハンド水平打ちの動きで投げるのに必要なリリースも出来るのではないか、と思うんだけど。 |