since 2003

イレコナビ サイトマップ

| 防御技 | ||

| 気態用 | 液態用 | 固態用 |

| ガード | ||

| 上段片腕 | 上段両腕 | 中段 |

|

|

|

|

|

|

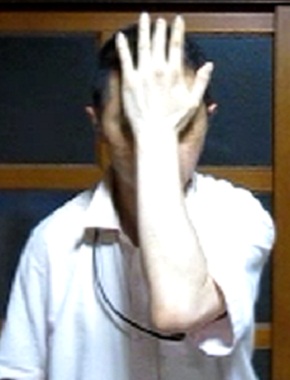

掌底を眉間から離し手指の付け根の関節を額に着けると、視界が増え、また手首の関節の弾力で緩衝効果が高まる。

しかし、それでも、服の袖が長袖ならば視界不良です。

傾斜装甲の要素も入っている。

ストレート打ちへの防御としては、敵のストレート打ちが私の顔にやっと届く様な距離で有効だと思われる。

ボクシングのジャブは、この条件に当てはまるだろう。

桜庭和志が公式試合で、垂直ガードで正面中央を守っているのを見た事がある。

ただし、その時、桜庭和志は手を顔から離していた。

敵の重心と私の重心がもっと近い場合は、ガードの左右からストレート打ちが入って来てしまう。

ただし、その場合でも、首振り運動によってストレート打ちの成功率を低下させる事なら出来る。

自分が半身なら敵の左足による背足上段回し蹴りが顔面に直撃するのを防げる。

正拳上段BFS(伝統空手の正拳上段突き)は、この垂直ガードによって、ほとんど使えなく成るのではないか。

伝統空手の正拳上段突きには、入射角が正面ではない物も有るが、そういうBFSにも首振りで対応できるのではないか。

この方法には、額の汗や脂が手指や掌に付着して正拳のグリップが損なわれる、という問題が有る。

| 閉 | 半開 | 開 |

|

|

|

これらでは、正対でも右ストレート・パンチがある程度防がれるが、私が右を向けば敵のストレート・パンチへの防御性能がさらに高まる。

私が右を向けば、正拳上段BFSへの防御効果も望める。

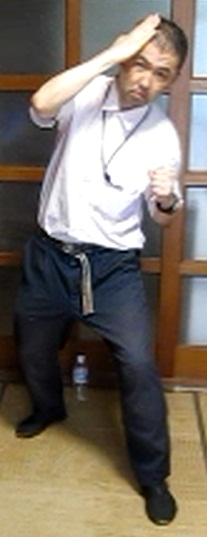

敵の上段回し蹴りのインパクトの瞬間に上体を写真の様に傾ければ、傾斜装甲の原理で防御効果が高まる。

ここまでで説明した方法は、ガード形成に十分な時間を掛ける事が出来る場合に使います。

急ぐ場合は、ここまでで説明した方法では、手を腰の高さから移動してガードを形成する過程で私の手指で私の目を突いてしまう危険が有り、それを防ぐ為にフォアハンド打ち上げの様に手を動かせば時間が掛かり過ぎるからです。

とっさに急いでガード形成する必要が有る場合には、以下の方法を使います。

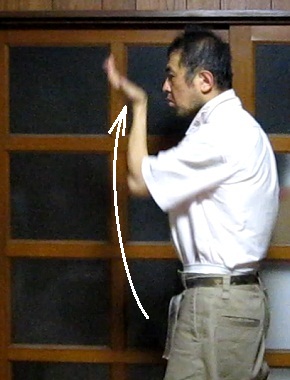

| 手首を背屈する | |

|

|

| 手首腹を額に着ける | 掌底を眉間に着ける |

| (A) | (B) | (C) | |

| ガ | ド を 形 成 す る 動 き |

安全で早い |

危険 |

遅い |

| 始 状 態 |

四つ足の構えの途中の瞬間の手の位置 |

||

その危険を回避するために(C)を使えば、ガード形成に時間が掛かり過ぎる。

前蹴りに垂直ガードを併用してみて、蹴り動作と同時にガード形成するには(C)では遅すぎる事、が分かった。

(C)を使うならば、蹴り動作開始よりも少し早くガード形成動作を開始しなければいけないが、それでは私が蹴りを出す事を敵が事前に察知してしまう。

また、蹴りのインパクトの瞬間までは重心を少しでも低くする為に両手を腰の高さに残しておきたい。

伝統空手の外受け、極真空手の内受けの様な動き(前腕を内から外に向かってワイパーの様に動かす)でガードを形成する事(D)も考えられるが、これでは両手を同時にガード配置するのが難しいし、これはそんなに早くもないだろう。

敵の攻撃が来るずっと前に配置するなら(C)でもよいが、敵の攻撃がヒットする直前に敵の手や足と私の顔の間にガードを割り込ませたい時には(A)か(D)が適しているだろう。

手首を背屈させる方式は、そうでない方式よりも、肘が少しだが高く成ってしまいその分そこからのストレート打ちが遅れる、手首腹を額に届かせるために首と頭部の姿勢が悪化する、といった欠点が有ります。

手首を背屈させる方式では、額の汗や脂が手指や掌に付着して正拳のグリップが損なわれる、という問題は生じません。

手首腹を額に届かせるためには、(1)直立姿勢のまま腕だけを動かすか、(2)胴背を丸めずにアゴを引くだけにするか、(3)胴背を丸めるか、いずれかの方法を使います。

このうちの(1)では、上腕が水平よりも少し上に向くぐらいまで肘が高く成ってしまい、これではいけないのではないか、と感じられます。

(2)と(3)は状況に応じて使い分けるのが正しいのではないか。

敵の攻撃が私の上段だけを狙っている場合には(2)が適しているだろう。

しかし、敵の攻撃が私の中段も狙っている場合には、腹筋を収縮させて中段の抗堪性を増やしておくべきだし、アゴは引かなくてもガードで守られているので、(3)が適しているだろう。

(3)でも、胴背を丸めると同時にアゴを引いてもよい。

手首を背屈させる方式では、手を拳形に握っておく事も出来る。

|

| 正拳打ちの直前や直後は、手を拳形に握れば時短を達成できる。 手を拳形にする場合は、握力を抜いておく。 |

| x座標 | y座標 | z座標 | |||

| AFS基本姿勢 | 垂直ガード(半開) | 前足側腕でガードする場合の、前足側手首の親指側、手の骨と腕の骨の継ぎ目 | -0.16スネ | 0.36スネ | 0.83身長 |

| 後足側腕でガードする場合の、後足側手首の親指側、手の骨と腕の骨の継ぎ目 | 0.18スネ | 0.30スネ | 0.84身長 | ||

| 前足側腕でガードする場合の、前足側腕背刀 | -0.22スネ | 0.42スネ | 0.778身長 | ||

| 後足側腕でガードする場合の、後足側腕背刀 | 0.20スネ | 0.40スネ | 0.791身長 | ||

| 前足側腕でガードする場合の、前足側上腕、外側面、腕の筋肉と肩の筋肉の境界 | -0.37スネ | 0.19スネ | 0.716身長 | ||

| 後足側腕でガードする場合の、後足側上腕、外側面、腕の筋肉と肩の筋肉の境界 | 0.31スネ | 0.15スネ | 0.714身長 | ||

| 前足側腕でガードする場合の、前足側肘、内側、電気が走る部位 | -0.26スネ | 0.47スネ | 0.69身長 | ||

| 後足側腕でガードする場合の、後足側肘、内側、電気が走る部位 | 0.32スネ | 0.51スネ | 0.70身長 | ||

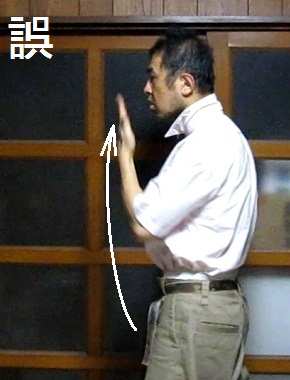

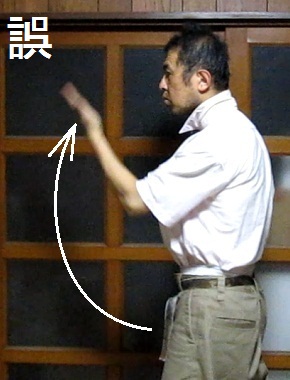

| 悪 い 例 |

|

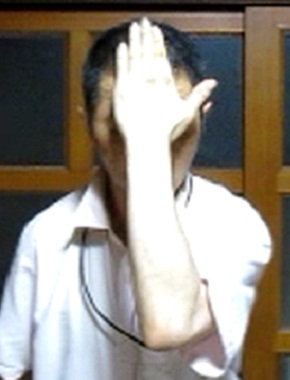

前腕が斜めに成っている。 この方が肩が楽なので、こっちの方が正しいかもしれない。 正面からの攻撃を防ぐには、半身度を調節すれば済むから。 逆側片目ガードの準備状態としては使える。 |

|

手背槌を額に着けてみた。 | |

|

敵に上腕の背面を見せ過ぎている。 しかし、顔をうつむければその点は改善されるかも。 |

|

|

敵の上段回し蹴りを防げそう。 インパクトの瞬間に肘を少し上げて防御効果を高める事も出来る。 しかし、脇下を蹴り上げられると大きな損害が発生するのではないか。 |

| 使 用 機 会 |

前蹴りのインパクト前 | +軸足側の腕で垂直ガード(半開) |

| 前蹴りのインパクト後 | 蹴り足側の腕で垂直ガード(閉) +軸足側の腕で垂直ガード(開) (閉):敵の顔面パンチを防ぐ (開):敵の回し蹴りを防ぐ。 敵の回し蹴りを防ぐ時には、連動式長前ストレート打ちの様に全身の向きを変えて、敵の蹴り足が私の顔の正面から来る様にする。 |

|

| 横蹴りのインパクト前、軸足側の腕で | 逆側片目ガードの準備 | |

| 逆回転ホバーから@出方@基本動作@四つ足の構え@液態用@構えのH4c1, H3c, H1c1, H1c2, H6c2 | AFS姿勢の前足側の腕で垂直ガード | |

| 順回転ホバーから@出方@基本動作@四つ足の構え@液態用@構えのH4c1, H5c2, H6c2 | AFS姿勢の前足側の腕で垂直ガード | |