since 2003

イレコナビ サイトマップ

| 防御技 | ||

| 気態用 | 液態用 | 固態用 |

---

グローブ有りの場合のガードをグローブ無しの場合にも使うと、被打時に手の位置がズレて自分の指の関節や親指の指先が自分の目に当たってしまう危険が有ると思った。

---

2025年09月に、練習しながら、ガードについての考え方を変えた。

人類の遺伝形質の特徴の共通部分として、飛来物や動物の襲撃に対して両掌で頭髪を押さえた形の防御効果が最大である様に腕の長さや手の大きさが進化論的に決まっているのだろうと思う。

しかし空手では、頭上面の保護の必要が小さいし、手や腕を防御にだけではなく攻撃にも使うので、ガードはそれとは少し違った形に成る。

結論の概略は以下です。

(1) 掌を顔に着けるのと、手の甲を顔に着けるのと、どちらか片方だけが正しいわけではない。

(2) 掌を顔に着ける場合の基本は、掌底をアゴに当てる、掌底を頬骨に当てる、手首腹を額に当てるの3つとする。

このうちアゴに当てる場合は、掌底よりも拳の方が良い事に気付いた。

(3) 前腕の傾きは自然な傾き(地面に垂直でも平行でもない)を基本とし、垂直ガードや水平ガードは変則だとする。

(4) 肘を中心として前腕を回転させた様な運動で到達可能な無数の位置を選択可能な手の位置とし、不連続な数ヶ所のみを選択可能だとはしない。

(5) 手が顔に軽く触れる程度にし、手を顔に強く押し付けない。

強く押し付けるとつい顔で手を押し返してしまい首をかしげる形に成ってしまう事が練習で分かった。

(6) ガードは、そのまま防御するだけでなく、手をその位置から動かせば防御が間に合う、という観点で見るべき物なのかもしればい、と思う様に成った。

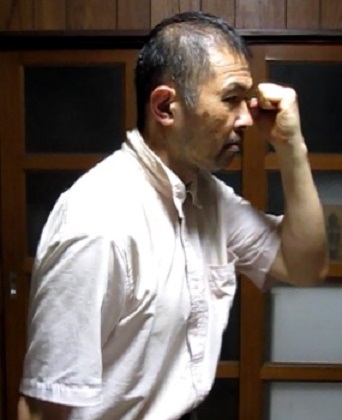

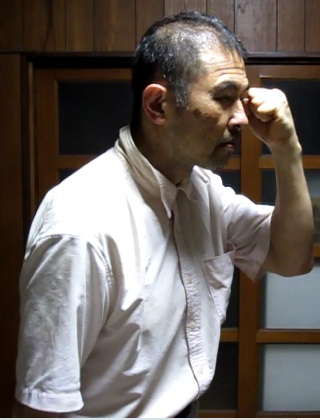

下表では、写真は右腕による片腕ガードの場合です。

| 手の甲を顔に着ける |     顔右半には向かない。 裏拳部位を眉骨、コメカミ、頬骨の突起、アゴに当てる。 |

低いと指が目に当たる |

掌をアゴに着ける 「拳をアゴに着ける」に変更します。 |

|

指を上に向けると指が目に当たる |

| 掌を顔に着ける、手の高さが中途半端 |  親指が目に当たる 親指が目に当たる |

|

掌を頬骨に着ける |

|

手の位置が高過ぎると掌底で目を打つ |

手首腹(掌底と腕腹の境界)を額に着ける 手首を背屈するから掌底を額に着ける事は直ぐには出来ない |

顔左半遠くには届かない |

|

そのために手を腰の高さから振り上げる時には、掌を顔に着けるなら手首を背屈する。

手甲を顔に着ける場合は手指の曲がる向きが掌を顔に着ける場合と逆なので無造作でよい。

また、肘の高さが高過ぎると上腕や胴が無防備に成り過ぎるので、ほどほどにする事も改定前と同じです。

掌を顔に着ける場合、手指の付け根の関節を顔に当てると、そこに顔の汗がついて、その後正拳のグリップが損なわれる。

逆側片目ガードでは、手甲を顔に着ける方が掌を顔に着けるよりも視界の減少が小さい。

逆側アゴ・ガードはバックハンド打ちと腕がぶつかるが、逆側頬ガードはバックハンド打ちと腕がぶつからない。

同側アゴ・ガードは標的に肘を当てるフォアハンド水平打ちとぶつかる。

手首腹を額に着けるガードは標的に手を当てるフォアハンド水平打ちのフォロースルーとぶつかる。

バックハンド金的打ちで逆側ガードを使う場合は、ガード手の裏拳部位をコメカミに着け、ガード手の下から標的を見る。

掌をアゴに着けるガードは、防御範囲は小さいがパンチの起点に近い。

敵が蹴る場合には、掌をアゴに着けるガードは向かないという普通の考え方を踏襲したい。

手甲を顔に着ける場合、以前はアゴ・ガードを基本だと考えていたが、このたび頬ガードを基本とし不足分を肩ブロックで補う事にした。

旧

新

この状態の私に敵が左足でハイキックを蹴った場合、私はガード腕の裏拳部位を頬骨からコメカミに移動し、インパクトの瞬間に急速で小幅な上体そらし運動で野球捕球様の衝撃吸収をしてはどうか。

私のアゴを狙った敵のパンチに対しては、肩ブロックだけでなく、ダッキングでガード手に当てさせる、という手も使えそうだ。

その後、2025年11月30日までに、これでは標的が良く見えない事が分かった。

手首腹を額に着ける半開ガードと、手甲を頬骨に着ける逆側頬ガードの2つを通常使うガードに指定しようかと思う。

手首腹を額に着ける半開ガード |

胴の向きが半身の場合、 敵から見ると垂直ガード |

|

|

手首腹を額に着ける半開ガードと手甲をコメカミに着ける逆側片目ガードをチラチラ切り替えたり、敵が打ち込んで来た瞬間に切り替えると、敵が狙えなくなるのではないか。

|

→ ← |

|

|

→ ← |

|

|

|

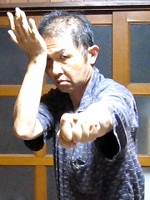

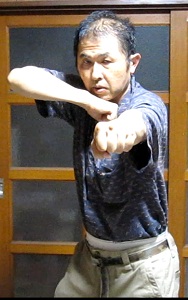

正拳前ストレート打ちで逆側頬ガードを使った様子が以下の写真です。

短前ストレート打ち |

長前ストレート打ち |

内側から来るストレート・パンチ対策としてガード手の裏拳部位はコメカミか眉骨に着ける方が良いだろうか?

ハイキックに対する防御も考えなくてはいけない。

以下は、手甲を顔に着けるガードの前腕の傾きを色々と変えた写真です。

| 裏拳部位を頬骨の突起に着ける |  |

|

|

|

| 裏拳部位をコメカミに着ける |  |

|

|

|

| 裏拳部位を眉骨に着ける |  |

|

|

- |

短前ストレート打ちを敵から見た様子は以下です。

| 裏拳部位を頬骨の突起に着ける |  |

|

採用 |

|

| 裏拳部位をコメカミに着ける |  |

可 |

可 |

- |

| 裏拳部位を眉骨に着ける |  |

|

|

- |

視界がふさがれない事も大切にしました。

敵のフックを意識してガード掌が横を向く様に心がけると、パンチ動作の全身連動を途中で止めてしまう事に成り、パンチ腕の肩が痛くなるので、インパクトの瞬間にはガード掌は敵の方を向くつもりでよい。

長前ストレート打ちを敵から見た様子は以下です。

| 裏拳部位を頬骨の突起に着ける |  |

|

|

- |

| 裏拳部位をコメカミに着ける |  |

|

|

|

| 裏拳部位を眉骨に着ける |  |

|

|

|

肘を上げて水平ガードにすれば防げるかもしれないが、敵の左フックは肘の下を通る事も出来る。

敵のハイキックを防ぐガードも撮影してみましたが、出来る人の形を観察すると肘をもっと内に入れているようなので、後で撮影しなおします。

|

|

ハイキックとして空手の上段回し蹴りではなくキックボクシングのハイキックを想定しているからだろう。

キックボクシングのハイキックは急角度で下から上がって来るので、敵の蹴りが上腕や肘に当たらないようにしているのではないか。

長前ストレート打ちでそれを真似てみたけれど、私がやると、どうしても肘が胴体よりも外に出てしまう。

長前ストレート打ちでは、無理なようだ。

|

|

|

|

出来る人がハイキックを前腕でブロックした瞬間の映像を観察したら、腕の位置は大体以下の様であった。

この位置から手首を背屈して掌底を顔に着けると、頬骨を掌底で下から押す位置関係に成った。

(よく見ると違う事に後で気付いた。ここ以降を訂正します)

これを基にして、ガードの位置を色々と探ってみた。

| 短前直打 敵の右ハイキックを想定 |

長前直打 敵の左ハイキックと左フックを想定 |

|

|

|

左フック当たりそう |

|

|

|

|

|

それを後で撮影してみようと思う。

短前直打では掌底を頬骨の側面に、長前直打では掌底を頬骨の前面に着ける、という事は言えそうだ。

とりあえず現時点では暫定的な結論は以下です。

| 短前直打 | 長前直打 | |

| 敵がハイキックできる |  |

|

| 敵はパンチのみ |  |

| 敵がハイキック出来る場合 | ||

| 短前直打 |  |

|

| 長前直打 |  |

|

また、肘を内に絞るには、肘を前に出すつもりでやるのが良いと思った。

ハイキックのガードを考える時には、机上で考えるとつい誤って敵の脚が私の頭の高さで水平に成っている様子を想像してしまいガード腕の手首に敵の蹴りが当たる事を心配してしまいがちだが、実際には敵の蹴り脚は水平に対してかなり大きな角度で傾いているのでガード腕の前腕に当たる。

最初はこの事情を誤解していたので、ハイキックに対するガードとしては肘をもっと高く上げる形を考えてしまい、そのせいで肘を内に絞って前腕を地面に垂直に立てる事が出来なかった。

あちらが立てばこちらが立たずといった様なこれらの制約をかいくぐって正解が1つだけ有る、という事態をどう理解すべきだろうか。

これも進化論的に説明がつく事なのだろうか。

出来る人のガードを見間違えていたので、ここまでの結論を変更します。

出来る人のガードをよく見ると、手首を耳にかける様な位置だった。

この状態から手首を背屈すると、前腕腹先端をコメカミに着ける状態に成る。

この高さでは肘を内に絞る事が出来ないと思っていたが、それは、掌底を顔に着ける場合であって、腕腹をコメカミに着けると、肘を内に絞る事が出来るかもしれない。

それにしても、敵がハイキックをやめて私のガード腕の脇の下を足爪先で蹴ったら、どうなるんだろうか、という疑問も有る。

出来る人がハイキックをブロックする様子の観察結果。

出来る人がハイキックをブロックする様子の観察結果。グローブ有りの場合、敵のハイキックがグローブに当たってもOKだが、グローブ無しの場合は敵のハイキックが手に当たれば緩衝効果不足、腕に当たる必要が有るだろう、という事に気付いた。

グローブ有りでも手首を耳にかける位置まで腕を上げてブロックする姿もよく見かけるが、グローブ有りでもグローブ無しでも、パンチのインパクトの瞬間のガードとしてこの形を使っているのを見た事は皆無かもしれない。

ガードとブロックを別にしろ、という事だろうか。

ストレート打ちのインパクトの瞬間に高いガードをつけてみた写真が以下です。

短前直打では、こが正解かもしれない、と感じる。

長前直打では、敵のハイキックだけならこれで防げそうだが、腕とアゴが離れているので敵の左フックが当たってしまうのではないか。

また、長前直打では、肘を内に絞れるのか否か、まだ分からない。

いずれも肘が高く上腕が水平に近いので、敵が足爪先で私の脇の下や上腕を蹴り上げるのが心配だ。

距離が違うから大丈夫なのか否か調べる必要がある。

上腕でハイキックを止めているらしく見える映像を過去に何度も見たので、それを参考に考えてみた。

これで左フックと左ハイキックの両方を防げないか。

両腕をどちらも前に出す感じで行なう。

開手にするとパンチ腕の肩にガード手の指が当たって肘を前に出せない。

肘の位置が後ろ過ぎるとハイキックを防げないし、蹴りが当たった時に肩を傷めそうだ。

手甲はアゴの前ではなくアゴの下に着ける。

そうしないと隙間から左フックが当たりそうだ。

先行映像がなければこのガード形を宇田作品番号UWV=20251013とさせてもらう。

長前ストレート打ち用ガード(速報)2025年10月16日撮影分@防御技@空手の技@動画

2025年11月28日の動画撮影で右肘が痛く成った。

実用弾F1(解説と実演)2025年11月28日撮影分@実用弾@空手の技@動画

右肘が痛く成るのが、このガードの欠点の1つであるようだ。

上腕を持ち上げる筋肉以外は脱力しておく事によって肘が痛く成るのを防げないか。

短前直打へのカウンターとして敵のハイキックが前から入って来る場合は、対パンチ用ガードの方が適しているだろう。

YouTubeで中澤潤さんがグローブの上を蹴るハイキックという物を紹介していたが、そういうハイキックには膝を伸ばして腰を上昇させる動作(ダッキングの逆)で対処できないか。

蹴り上げに近いハイキックは、身体を横に傾ければ空振りさせる事が出来るのではないか。

ジグザグ進用の逆側頬ガードは、裏拳を頬骨に着けたのでは高すぎる様だったので、それより少し低くする事にした。

| 高すぎる |  |

|

|

| 採用 |  |

|

|

| ガードか連打か 2022年に空手の練習を再開してから私は、色々なAFS技のデザインを選択して行きました。 その時に、どうしても、空手の引き手の要素を捨て切れず、標的に当てない方の手を極めの瞬間に非ガード形にするデザインを基本にしようと考えてしまった。 しかし、その後YouTube動画で「ランバー ソムデート M16」というチャンネルや「Toney Jeffries」というチャンネルで高名な格闘家がパンチには必ずガードを付ける様に指導しているのを見て、2025年09月までには、これはどうもガードは絶対に必要らしいと遅ればせながら思う様に成った。 食い下がるようで悪いんだけど、それでも以下の点を指摘できるんじゃないだろうか。 (1) ガードを付ける必要が有るのは最終打だけであり、連打の途中のパンチにガードを付ける必要はない。 (2) ガードを付ける事が出来るのは最終打だけであり、連打の途中のパンチにガードを付ける事は出来ない。 (3) 私の最終打と同時に敵が連打を開始しそれを私がガードで防いだら、敵の連打が終わる前に自分が防御から攻撃に転じるのは難しく成ってしまう。 (1)については、連打の途中のパンチは次のパンチに援護されているのでガードを付ける必要が無い。 (2)については、ガードはパンチの起点から外れているので、1打1打にガードを付けると連打の連射速度が遅く成ってしまう。 以上の事から私は、パンチにガードを付けるよりも、敵の攻撃が私に届かない位置関係に成るまで連打をやめない方が、勝率が高く成るのではないか、と考える。 |

| ガードの使用機会 ・ 右手で繰り返し打つとか左手で繰り返し打つ、ダブルとかトリプルと呼ばれる打ち方では、標的に当てない方の腕をガード形にしておくのがよさそう。 ・ 接近戦を苦手とする敵に私がガードを固めて接近し、接近完了と同時に攻撃開始する。 |

| 連打でハイキックは防げない 連打していればハイキックを当てられない、という法則は成り立ちそうにない。 だからパンチには対ハイキック・ガードをつける必要が有る、って事なのか。 もっと観察してみます。 |

---以下は古い記事です。

各ガードの欠点は、攻撃技やかわす技で補う。

いずれのガードでも、自分の指で自分の目を突く危険が生じないように配慮する必要が有る。

ガードを形成する為の手の動かし方でも、途中に指で目を突く動きが含まれない様にする。

極真空手の松井章圭館長が、上段回し蹴りを顔から離れた位置で止めようとすると失敗するものだ、と説明しているのをYouTube動画で見たので、それを参考にした。

また、「R -3fitness」「洗濯日和」というYouTubeチャンネルで、「たつ」と名乗る人が、ガード手を顔から離すと被打時に自分の手が自分の顔にぶつかって損をする、と言うのを聞いたので、それも参考にした。

自分の前足=左足の場合、敵の右フックや右回し蹴りは、自分が腰を折って上体を右に倒せば、なかなか有効打に成らないが、敵の左フックや左回し蹴りが大きな脅威と成る。

この部分の保険としてガードが使えるだろう。

正拳上段BFS(伝統空手の正拳上段突き)は、ガード次第で使えない技に成るのではないか。

手の色々な配置を試しているうちに、以下の選択の組み合わせの問題に尽きる、という事に気付いた。

(1) 手を顔のどこに着けるか。

(2) 手背槌(手背刀)、手甲、掌のうちのいずれを顔に着けるか。

(3) 前腕や手指の向きをどうするか。

(4) その他=手首の曲げ具合、指を分離するか束ねるか

ただし、手指腹や掌を顔や頭に着けると、顔や頭の汗や脂が手指腹や掌に付着し、その後で正拳のグリップが悪く成る。

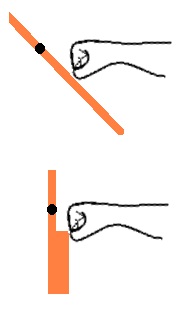

被打部位(図の黒点)が露出していても正拳で攻撃する事が出来ない場合を、以下に図示しておきました。

垂直ガードや頬に手を当てるガードには、こういう効果も有ります。

不 採 用 の ア イ デ ア |

|

掌側に倒れた時に自分の親指が自分の目に当たる。 |

|

殴られた時に自分の親指が自分の目に入る危険が有る。 | |

|

被打時に手の甲が鼻に強く当たる。 前腕が地面に垂直な方向から離れ過ぎる。 被打時に自分の親指の指先が自分の目に入る危険が有る。 |

|

|

被打時に自分の指の付け根の関節が自分の目に当たる。 | |

|

被打時に自分の親指の指先が自分の目に入る危険が有る。 | |

|

被打時に自分の小指の関節が自分の目に当たる。 | |

|

被打時にガード手が横にズレれば小指先や親指先が目に入る危険が有る。 敵の水平フックが鼻先をかすめるなど、そういう場合は考えられる。 |

|

|

被打時に自分の親指の指先が自分の目に入る危険が有る。 | |

|

垂直ガードの方が良い。 | |

|

被打時に自分の親指の指先が自分の目に入る危険が有る。 |

| 上段片腕ガード | 同側軽 |

| 同側重 | |

| 逆側 | |

| 同側片目 | |

| 逆側片目 | |

| 垂直 | |

| 水平 |