since 2003

イレコナビ サイトマップ

| 気態用 | 液態用 | 固態用 |

|

|

|

|

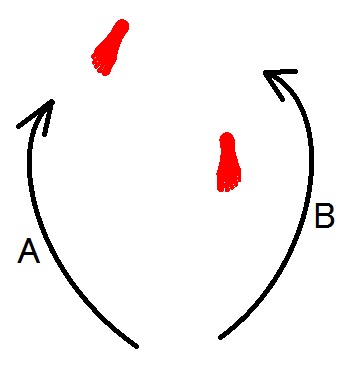

| A | B |

| 敵の回し蹴りやフックに対してガードが必要。 ジャンキー・チェンの様にバック転でもすればガードなしでも敵の上段回し蹴りをかわせるが、重心が前に寄っている時にはバック転も開始できない。 |

腰を折れば上段や中段への回し蹴りを防げる。 腰を折る事なら、重心位置にかかわらず開始できる。 腰を折らなくても、胴背に回し蹴りが当たってもダメージは小さい。 |

ガード腕の配置を色々と考えておく必要が有る。

ボクシングなら両拳をアゴの両脇に揃える、キックボクシングなら回し蹴りを防ぐ為に両腕の位置をもう少し高くする、のだったと思うが、それ以外の配置を自分で何種類も作っておきたい。

例えば、両腕を水平にして上下に密着させ顔の前に置くのはどうか。

左腕の肘を左に張り、右腕の肘を右に張り、左腕の背腕を右腕の腕腹に密着させ、両手は拳に握る。

敵から見ると上段回し蹴りも蹴りたくない気持ちが生じるだろう。

これだと中段のガードはガラ空きに成るが、どういう腕の配置にしても全域をガードする事は出来ない。

ガード腕の配置を何種類も作っておき、戦闘中にそれらをめまぐるしく切り替える等の使い方をすれば、単一の配置を常時使うよりも防御効果が高まるのではないか。

例えば、腕を水平に並べる上記のガードを上段に上げたり中段に下げたりして使えば、敵の攻撃が上段なのか中段なのかしか見ずして成功率の高いブロックが出来るのではないか。

十字受けを変形した腕の配置なんかも考えてみたい。

後頭部ヘディングや後方への金的打ちや鉛直バックハンド肘打ちや腰当てでは、チョークスリーパーを防ぐ腕のポジションを案出できないか。

アゴを肩につける事が出来る場合には、それが基本だろうけど。

↓背景色を後で直します。

| ア イ ガ | ド |

|

2本貫手やスプリット貫手による目への攻撃を止める。 手背刀(人差指第3関節)を鼻の上の窪みにはめ込む。 これなら視界は減らない。 これなら、片手だけでのガードなので、反対の手をアゴガードに使う事も攻撃に使う事も出来る。 中央を真っ直ぐ進むパンチは届くが左右から斜めに入射するパンチは届かない距離では、正拳打ちの害からも鼻歯アゴが手刀で守られる。 --- メガネも貫手ジャブの害を防ぐには有効だが、正拳打ちされるとメガネは逆に自分に対する凶器として働いてしまい、失明にもつながりかねない。 |

|

これだと殴られた時に親指が目に入る危険が有るので、このままでは使えない。 | |

| バ ン パ | |

|

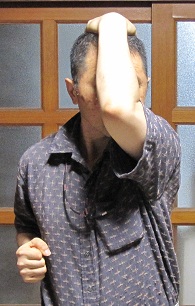

手首が鼻に接する。 これでも前を見る事が、まあまあ出来ます。 どんな技がどれだけ防げるかは追って考えたい。 後頭部ヘッディングの補強にも使えます。 前足側の掌底を額(ひたい)に当ててバンパーの様な形を作る。 後頭部ヘディングでは、さらに当てた掌底で額を押す。 前方からの顔面への攻撃が通りにくくなる。 後方からの目つぶしやチョークの成功率が下がる。 前方視界がまあまあ残る。 上段BFSを防げそう。 傾斜装甲の効果も期待できる。 フックは防げないが、首を左右に不規則に振れば敵はフックを打ち難い。 ストレートしか届かないフックの届かない距離をキープするという手も有る。 |

|

これも何かの役に立つかも | |

| 2重バンパー |   |

|

| ア ゴ 水 平 ガ | ド |

|

後日、全体としてもう少し上にずらしたいと考える様に成りました。 相手がボクサーではなくボクシンググローブも着用していない事を想定する実用空手では、アゴより頬や目を優先的に保護する方が正しいからです。 ガード手の上縁のラインから敵を目視するように高さを変更する予定です。 アゴ芦原ガードではアゴの片側しかガードされないが、アゴ水平ガードではアゴの両側がガードされる。 これでも鼻を正面から正拳で打つ事は出来ない。 正拳の中節骨や第2関節がガード腕にぶつかってナックルパートを鼻に当てれないからだ。 アゴ芦原ガードと比較して脇腹がガードされない。 これでは脇腹が回し蹴りの標的に成る。 脇を締める事は武道だけでなく色々なスポーツの基本だとされるが、脇腹には肋骨が有るし、肋骨の下端(弱点)は芦原ガードでもガードされない。 私はバックハンド打ちでアゴ水平ガードを採用しています。 |

| 水平2重ガード |   |

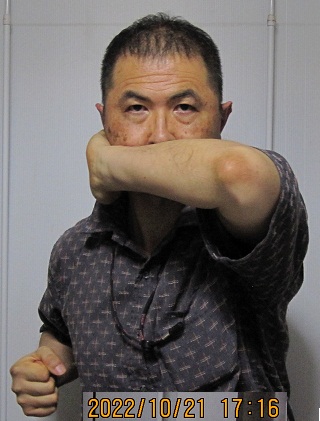

ストレート打ち、フック打ち、上段回し蹴りなど上段への攻撃を広くカバーする。 右の写真では右前腕と左前腕の隙間を狭くしようとしている。 右腕を下げると前が見えなくなるので左肘をもっと上げれば理想的な形に成りそうだ。 メガネを外す時間が無い場合とっさ間に合わせに使えるのではないか。 |

| 混合2重ガード |  |

|

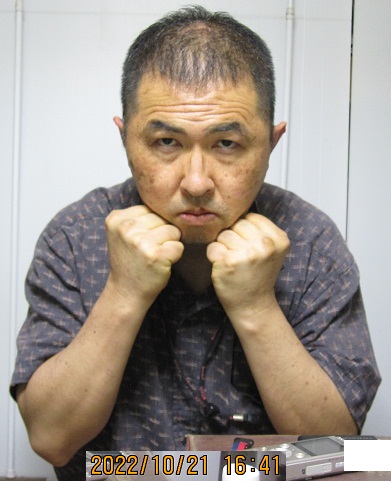

| 草戸スペシャル |  |

これは冗談です。 著者が幼少期に父のビンタから両頬を守る為に自分で考案して使っていた防御姿勢です。 その時の著者は草戸という場所に住んでいた。 幼少期の著者は写真より肩関節が柔らかく両上腕が写真よりもっと頬に密着していただろう。 |

| ア ゴ 芦 原 ガ | ド |

|

後日、全体としてもう少し上にずらしたいと考える様に成りました。 相手がボクサーではなくボクシンググローブも着用していない事を想定する実用空手では、アゴより頬や目を優先的に保護する方が正しいからです。 芦原英幸さんの空手写真に見られるガード形。 ボクシングのガードではアゴの攻撃腕側の側面がガードされない。 順ストレート打ちでカウンターパンチの標的に成るのは、アゴのこちら側の側面だ。 芦原ガードでは、そこがガードされる。 しかし芦原ガードでは、ボクシングのガードよりもガード手の動きがフレキシングを妨げるし、例えばワンツーパンチの様な連打には向かない。 写真のガード手でワンツーパンチのツーを打とうとすると、その事を実感できる。 芦原英幸さん自身によるガードではガード手の指はもっと上を向いていたかもしれない。 後で確認しておきます。 |

| ボ ク シ ン グ の ガ | ド |

逆ストレート打ち 逆ストレート打ち  順ストレート打ち 順ストレート打ち |

色々考えたけど、その後、稽古の甲斐あってか、アゴの突き出し量が減少してしまい、基節骨がアゴに掛からなく成って来た(ナンテコッタ!)。 だから本項は後日根本的に見直す予定です。 以下は過去に考えた色々です。 --- 写真では指関節で歯と歯茎の境界付近を押していますが、これでは殴られた時に自分の指関節がその部分に強く押し付けられて怪我する危険が有るので、基節骨の中ほどをアゴ縁に下から軽く当てる方式に変更しようと考えています。 この方法なら、殴られた時にガード手がアゴから摩擦力を受けながら変位する事によって衝撃が吸収されるし、パンチの起点が高くなってしまう問題を防ぐ事が出来ます。 また、アゴと拳を強く押し付け合えば頭蓋骨をロックする事ができ、打たれた時の脳の揺れを小さくする事が出来るだろうし、それはガード拳の反対側のアゴを打たれても発効する。 ただし、引き手をガード位置に持って行くのが、若干難しくなる。 拳の基節骨をアゴに着ける場合、ついついアゴで拳を押す(アゴを拳に乗せる)意識でやってしまいがちだが、そうすると、ガード手が左手か右手かどちらか一方だけの場合に、頭が傾いてしまいます。 頭を傾けるのは間違いです。 この間違いを防ぐには、アゴを拳の位置まで移動させるのではなく、拳をアゴの位置まで移動させる意識でやれば良いみたいです。 芦原ガードよりもボクシングのガードの方がガード手の動きがフレキシングを妨げない。 ボクシングのガードでは、ストレート打ちでアゴの攻撃腕側の側面がガードされないが、これでも逆ストレート打ちのガードとしては悪くない。 順ストレート打ちでも敵のフックに対するガードには成ってる。 ボクシングのガードならワンツーパンチの様な連打にも、そのまま使える。 これは、ガード手の位置と向きがパンチの起点での手の位置と向きに近いからだ。 グローブ有りでは頬骨を打たれても大した事ないが、グローブ無しではアゴだけでなく頬骨を打たれても被害は軽くないだろう。 しかし、ガード手をあまり高く上げるとガード手で次のパンチを打ち難い。 |

| ア ゴ 開 手 ガ | ド |

逆ストレート打ち 逆ストレート打ち 小指で耳たぶを押さえた場合↑、↓人差指で耳たぶを押さえた場合  |

ボクシングのガードのグローブなし版を考えてみました。 小指先端が耳たぶを押さえる程度の位置です。 人差指先端が耳たぶを押さえる様にしたのではアゴがカバーされない。 けど耳たぶを押さえるのは何指かは、まだ良く分かりません。 自分の指で自分の目を突かない様にするために、指先を後方に向ける。 ボクシングのガードよりも広い範囲がガードされるし、ガードの上から打たれた時に自分の拳が頬に押し付けられてどうか成る心配が無い。 ボクシングのガードに比べて肘が脇腹から離れてしまう。 また、ガードの上から打たれても脳が揺れてしまうのではないか。 |

| 開手ガード |    |

指先を目より高くすれば掌を頭部のどこに押し当ててもガードに成る。 指先が目より低いと、殴られた時に自分の指で自分の目を突いてしまう恐れが有る。 グローブ無しの場合、アゴ以外を打たれるのも防ぎたい。 開手ガードでも手首や前腕が邪魔に成ってアゴを打つのが難しく成る。 |

| 歯ガード |  |

額ヘディングでアゴ水平ガードは厚すぎる。 |

| ア ゴ 熊 手 ガ | ド |

|

後日、全体としてもう少し上にずらしたいと考える様に成りました。 アゴの後端に親指を掛ける様に掌をアゴに押し付ける。 前腕を古典空手の正拳突きとは反対の向きつまり正拳突きの引き手の向きに絞(しぼ)る。 そうしないと肘が胴から離れてしまう。 開手ガードでは、そうすると自分の指が自分の目の方を向いてしまう。 最初は以上の様に思ったが、アゴをシッカリ引くと、そういう風に出来ない事が分かった。 アゴをシッカリ引く事を優先したい。 熊手をアゴに当てるのは軽くで良い。 |

| キ ッ ク ボ ク シ ン グ の ガ | ド |

|

アゴだけガードしたのではハイキックのダメージを防げない、と聞きます。 私は頭頂部を敵に当てるヘディングでこのガードを採用しています。 フルコン空手でもハイキックをガードする点は同じだが、フルコン空手では、正面から顔面パンチが来ないので、側面のみのガードを行なうようです。 |

| 前 払 い の ガ | ド |

|

小笠原という極真空手の先生がYouTube動画で説明しているのを見ました。 |

| 後頭部ガード | 掌を後頭部に当てるガード | |

| 脇 腹 ガ | ド |

※ ※ |

後日、前腕を肋骨と骨盤の隙間に沿わせる方式に変更したいと考える様に成りました。 肋骨の下端や肋骨と骨盤の隙間を守る。 けれど、このガードで例えば回し蹴りの害を軽減する場合は、脇腹が被害するよりは腕が被害する方がマシ、という考えでブロックするのであって、中段回し蹴りはこのガードで防げばよいと考えるのは間違いです。 蹴りを腕ガードでブロックする羽目に陥った事は失敗です。 腕を外旋して前腕を胴から離してはいけない。 腕を内旋して前腕を胴に密着させる。 そうするのは、上腕の背面の方が上腕の側面よりも打たれ強いからです。 また、握力、肘関節、上腕の筋肉、肩関節の全てにガッチリと力を入れて筋肉の鎧を作る。 しかし、敵の回し蹴りをはじき返すのは間違いで、はじかれる様にして衝撃を吸収するのが正しい。 肘を曲げ過ぎる(※)と肋骨と骨盤の隙間がガードされない。 しかし、これでも、右肩を上げ左肩を下げれば肘が骨盤に届く。 ※の写真では打たれ弱い上腕の側面がさらされている。 その後考えが変わり、2023年10月29日時点では、前腕を肋骨と骨盤の間隙に沿わせ拳をへそに揃える方式を使うように成っている。 肋骨と骨盤の間隙を側面だけでなく前面も守る必要がある事に気付いたからだ。 真横から来るストレート打ち蹴りでもこの部分に当たり得る。 中段回し蹴りなどに対しては、前腕が胴から摩擦力を受けながら滑る事によって衝撃を吸収する事を期待している。 |

| み ぞ お ち ガ | ド |

|

一応 |

| 金 的 ガ | ド |

|

拳は金的に届いていない。 必要な瞬間に背を丸めて拳を金的の高さまで下げるのだろう。 そのままの状態でも下腹の部分的ガードには成る。 |

チョークスリーパーを防ぐ腕の配置を考えて見ました。

|

アゴを肩に押し付けます。 こじ開けられそうな感じもします。 |

|

|

腕を反対の手で引いてこじ開けられ難くしてあります。 ほとんど肘の位置を引きますが、上腕ではなく前腕を引く事によって、肘関節を保護します。 |

|

|

これならこじ開けられないけど、腕と首をまとめてチョークスリーパーで締めても効いてしまうとか、腕を後ろに倒されると肩関節を壊される、という欠点が有りそうです。 | |

↓ ↓   |

アゴ骨と鎖骨で熊手を挟む。 熊手を首に当て、それをアゴ骨と鎖骨で挟んで固定する。 当てるだけで固定せずに待ち、必要に成った瞬間に挟むのでもよい。 チョークスリーパーを防げるのではないか。 |

| 熊手の背を口に密着させて口を覆う。 顔面パンチで歯を折られるのを防ぐ。 鼻に被せると打たれた時に熊手の背で鼻が押されるので、鼻に被せない。 額(ひたい)ヘディングでガードとして使う事にした。 |

チョークスリーパーを防いでも目潰しを受けたら駄目なので、背後の敵を攻撃する時には打つ瞬間に目を閉じるなどの方法を考えたい。

いずれのガード方法も、全範囲を同時にカバーする事は出来ない。

---

AFS基本姿勢の腕のポジションの実用性を検討するに当たり、以下の棋譜が参考に成る。

| 2015年09月27日ボクシング井岡一翔vsロベルト・ドミンゴ・ソーサ | 10R2:17, 10R2:23, 12R1:46 | ボクシングの試合でなかったら違った風に成ったかもしれない。 |

| 2015年11月08日ボクシング村田諒太vsガナー・ジャクソン | R1残1:05, R4残0:29, R5残0:28, R7残0:06 |

腕のポジションについては、AFS基本姿勢の腕のポジションをメインとするが、これ以外に、前足側の腕の小指側の肘から手首までのラインを敵の首に押し当てるポジションを、サブ・ポジションとして、考えている。

これは、敵の頭部がメイン・ポジションの縦拳をすり抜けて接近して来た時の為の物です。

敵の頭部が裏拳側に抜けた場合には、とっさにこのポジションで受ける事が出来ます。

敵の頭部が掌底側に抜けた場合には、いったん反対の腕で同じ事をやった上で、前足側の腕のサブ・ポジションに引き継げば良いのではないか。

反対の腕で受ける時は、バンパーの様に受けるのではなく、届けばいきなり肘打ちを打ち込むのでも良い。

志村けんのアイーンに似ている。

このサブ・ポジションの実用性は、以下の棋譜によって裏付けられている、と考えられよう。

| 2015年09月22日ボクシング山中慎介vsアンセルモ・モレノ | 3R残2:00, 3R残0:11, 5R残0:55, 5R残0:46, 6R残0:59, 6R残0:53, 7R残2:12, 7R残2:06, 7R残1:56, 7R残1:44, 7R残1:35, 7R残1:28, 7R残1:13, 8R残1:01, 8R残0:21, 9R残1:49, 9R残1:41, 10R残2:36, 11R残2:44 | ボクシングの試合でなかったら違った風に成ったかもしれない。 |

| 2015年11月08日ボクシング村田諒太vsガナー・ジャクソン | R1残2:46, R1残2:07, R2残2:48-2:45, R2残1:40, R2残1:22, R2残0:18, R2残0:13-0:11, etc. |

| 2015年11月08日ボクシング村田諒太vsガナー・ジャクソン | R1残2:45, R1残1:17, R2残2:15, R2残1:21, etc. |