since 2003

イレコナビ サイトマップ

このページは2025年04月28日に設置されました。

以下に私の見解を述べます。

【着眼点1】

顔写真の撮影というのは、基本的には、有能な画家ならカメラを使わなくても出来る事を、そうでない人がカメラを使って行なうという事に過ぎない。

有能な画家が写真相当の肖像画を描く事は自由だが、そうでない人が顔写真を撮影する事は自由ではない、とする事は、不合理である。

なぜなら、有能な画家が肖像画を描いた場合とそうでない人が肖像写真を撮影した場合とで、損害がゼロである場合も含めて、された人に生じる損害は全く同じであるからだ。

したがって、有能な画家が肖像画を描いた場合にはその損害が不当でないかまたはゼロであるならば、写真撮した場合にもそうなのである。

絵を描くという行為は、光の形で受信した情報を記録する事であり、嫌がらせ(撮影している自分の姿を見せる事によって損をさせる)でなければ、そこには描かれた人への介入(物理的作用)は何ら含まれていない。

したがって、絵を描く自由という物は自由の中でも優先度が最も高い種類の事である。

絵を描く事よりもむしろ、少しでも光を見せたり音を聞かせる事の方が、他者に多く介入しているのである。

有能な画家なら見えた物は何でも絵に描く事が出来る事から、見て構わない物は何でも写真撮影して構わないと一応は判断できる。

【着眼点2】写真撮影は全くの受動行為である。

いかなる行為も他者の自由を減じない限り自由である、というのが原則。

もっと正確には、他者の自由を減じるからという理由での自由の制限も、自由を減じる事であるから、自他の自由が両立しない場合、それらのうちのどちらをどれだけ優先させるかを公平に判断する必要が有る。

この公平な判断を「公共の福祉」と呼ぶと聞いたが。

顔写真を撮影する事は、撮影された人の自由を減じない。

顔写真を撮影されるのは気分が悪い、というだけでは、写真撮影する自由を制限する正当な理由としては全然足りない。

行為の外形については、そうです。

私の相対正義論の考え方では、まずそういう大原則に賛成した上で、それでも、撮影された人が損する様に狙って撮影する自由は認められない、と考えます。

たとえその損が「気分が悪い」などの心理的なものであっても、さらにどんなに些細であっても、そういう自由は無いんだ、と考えます。

【着眼点3】肖像権と言うなら本来は。

先天的な原因によって固有である自分の人相・面相の特徴を他人が美容整形などを使って真似る事を禁止する権利という物を私は提案したい。

この考え方を拡張すれば、声や話し方や文体などについても、同様の権利が考えられる。

名称としては「個性所有権」とか「個性財産権」という名称が適当ではないだろうか。

そういう意味での肖像権は個性財産権に含まれる。

私は何十年も前から、私の個性財産権を故意に侵害しているらしいと思われる言動を度々目にして来た。

それらは、集団ストーカーのガスライティングの一環として行なわれている様だった。

個性財産権の保護をおろそかにしておきながら、顔写真を撮影したら肖像権の侵害に成るなどと言う事は、肖像権という概念の理解を大きく妨げる。

これは、個性財産権という考えを言わせないための工作で有り得る。

モノマネ芸はどうかを考える事は、この問題についての理解を深める良い手段だと思う。

モノマネ芸人は、モノマネ芸において「これは私の個性です」とは主張しない。

だからモノマネ芸は個性財産権を侵害しない、というのが正解の粗筋だろう。

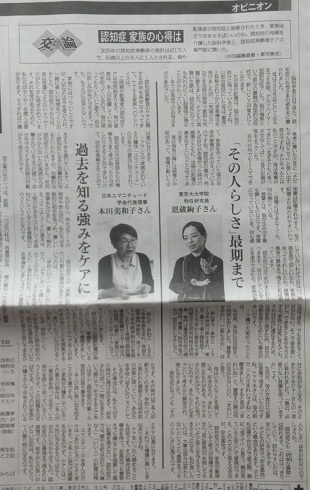

2025年04月下旬の新聞のオピニオン欄で1人の論者の意見が「その人らしさ最期まで」という言葉で要約されているのを見た。

個性所有権、個性財産権は尊重されなければいけないのが当然である事の証拠のひとつだろう。

【着眼点4】複製権の観点。

映画館でビデオ撮影をする事は禁じられている。

音楽演奏のコンサートでも録音は禁じられるのが普通だ。

見て構わない物は撮影しても構わないはずだ、聞いて構わない物は録音しても構わないはずだ、という私の見解からすれば、これらは厳密には間違っているのではないか。

特定の映画や特定の音楽演奏について、それらを視聴する時には必ず著作権者が発信するコンテンツで直接視聴して下さい、と要求する事は正しいんだけど、それらを録画したり録音したりするなと要求するのは厳密には間違っていて、そうは言っても、録画したり録音したりした視聴者は「必ず著作権者が発信するコンテンツで直接視聴する」という約束を破るに違いない、だから、著作権者が発信するコンテンツ以外で間接的に視聴する事を出来なくする必要が有る、その為に録画や録音を禁じる、という理屈ではどうか。

契約の自由を使って秘密にしておく権利を部分的に放棄する、という理屈も考えられる。

著作権者は自分が作った映画や音楽演奏を、隠して視聴させない様にする自由を持っている。

これを出発点として、チケットを購入する事を合意の成立とする契約の内容に、視聴者は録画や録音をしない事と著作権者は視聴者に肉耳や肉眼で視聴させる事を盛り込んでおく、という考え方だ。

平たく言うと「録画しないならば見せてあげるよ、録画するんなら見せないもんね」という考え方です。

【着眼点5】リバースエンジニアリングを禁じる権利との比較。

【着眼点6】防犯の観点。

隠している物を見られる事や、隠している物の写真を撮影される事は、防犯上危険が増える。

クレジットカードの番号なんかを考えればわかる。

恥ずかしくて見られたくない、という理由に比べると、この理由は強い。

個人情報保護の必要性は、主にこれだろう。

しかし、

罪刑法定主義を時代遅れにしている犯罪計画@敵の手口を暴露@空手以外@理論@武道

に私が書いている様な観点を考慮するなら、この観点から写真撮影を禁止される事も不当な被害です。

【考察1】性的姿態撮影について。

2025年04月30日時点で、性的姿態撮影を禁じる法律が最近成立した、というニュースが耳に入っている。

これも、着眼点1の観点から言うと、これも概念が混乱していて出来が悪い。

性的姿態撮影をしてはいけない、という考えには、細かな所で賛成できない点も有るかもしれないが、大筋では私も賛成です。

しかし、どうしてそうなのかについては、性的姿態撮影を禁じる法律の立法根拠では、撮影だからいけない、という風に考えられている事だろう。

その点は間違っている、と私は思う。

撮影だからいけないんじゃなくて、隠している姿態を覗き見たからいけない、というのが本来の理由だろう。

つまり、禁じられるのが正しい性的姿態撮影の本質は、プライバシーの侵害である。

したがって、公然と露出している性的姿態については、それを写真撮影しても一向に構わないはずだ、というのが私の考えです。

それに対して、スカートの下にカメラを差し入れスカートの中の様子を写真撮影する、という行為は、された人が他人の目から隠している事を覗き見た時点で、写真撮影しなくてもアウト、それが写真撮影してはいけない理由なのです。

---

2025 0731 1326にメモした。

盗撮例。

個人宅の窓の隙間からスマホを差し込み下半身を撮影。

性的姿態でなくても、また撮影せず覗き見ただけでもプライバシーの侵害だと思うんだけど。

基準がどんどん的外れに成って来ている。

---

2025年04月下旬の新聞に以下の記事が有った。

「世界陸上で迷惑撮影対策」と書かれている。

この様な問題意識には私は同調的です。

---

2025_1026_1223

本来は自由であるはずの公開の姿態を写真撮影する行為の中に禁止されねばならない悪質な物が含まれているのは事実だと思う。

暫定立法後でもよいから、そういう行為のどの特徴、要素がいけないのかを詳細に研究して特定する必要があ

る。

新聞には、アスリート盗撮は「性暴力」、と書かれているが、本当は次の様に書くべきだろう。

・ 盗撮は、アスリート盗撮であっても犯罪である。

・ 公開の姿態を撮影する自由は、アスリート撮影を例外とする、その理由は性的な観点です。

本当はこの様に書かれるべき事を、アスリート盗撮は「性暴力」、と書いてしまったのでは、違った意味に成ってしまう。

また、上に私が挙げた2つの表現でも、新聞が言いたい事とは違うんだ、という場合も、その事がうやむやにされてしまう。

敵はそう成るように狙っているので、よく目を光らせておく必要が有る。

後で考えてみて、理由は大体こういう事ではないか、という風に分かりました。

それは、以下です。

アスリートの場合は、競技に参加するためには、嫌でも公開の場で肌の露出の多い衣類を着用せざるを得ず、そういう衣類の着用は完全には任意ではない。

したがって、競技に参加する自由には、競技大会運営での必要を超えて競技用衣類着用時の姿態を写真撮影される事を拒む権利が含まれていると、考えねばならない。

この点は、姿態を披露するのが目的で公の場で行動をしている最中の人を写真撮影する場合と異なる。

さらに詳しく考えてみる。

アスリートと言えども、性的姿態を披露する事は目的でないが、時間や距離などの数字に限定されない意味でのスポーツの成績を披露する事は目的であり、その中にはスポーツ観点での姿態を披露する事も含まれるのだから、それを一般の観客に見せる事も目的とする公開の競技会では、スポーツ観点での姿態を一般の観客が自由に撮影できるべきである。

そうでないならば、審判員と選手とコーチ以外は立ち入り禁止にして、競技会を行なうべきである。

したがって本来は、プレー中の色々な瞬間の選手のフォームなどのスポーツ上の成績が記録されるように狙って行なう写真撮影は許され自由だが、選手の性的な魅力が記録されるように狙って行なう写真撮影は許されず禁止である、という風にルールが決められるべきだろう。

この事と取り締まり能力の限界を考え合わせて、写真撮影は一切禁止というルールを置く、ぐらいで仕方ないんじゃないだろうか。

細かく言うと、しかし、例えばフィギュア・スケートでは、選手の性的な魅力を一般の観客に披露する事は競技会の目的ではない、と言い切れるだろうか?

フィギュア・スケートの競技会を見てみると、選手の性的な魅力を最大限引き立てる様な衣装が用いられている。

やはり、選手の性的な魅力を一般の観客に見せる事も、競技会の目的の1つだからだろう。

そして、問題は、そういうジャンルでも起こっている様だ。

何年前だったか、フィギュア・スケートの安藤美姫選手が、局部ばかりをしつこく狙って写真撮影する人が居る、と証言するのをテレビで見ました。

これは、性的な特徴を記録するからいけない、というのでもないな、と思う。

性的な魅力を披露する事も目的の1つであるフィギュア・スケートのような種目では、性的な魅力の記録を普通に行なうだけなら、多分写真撮影に文句は出なかったんだと思う。

性的な魅力の記録ではあるけれど異常であるとか、性的な特徴の記録ではあるけれどこれはもはや魅力を記録しようとしている物ではないと言われるべき写真撮影が、選手達を困らせているのだと思う。

カンザシも逆手に握れば殺人できるのと同様に、写真撮影という手段もやり方次第で被写人に限度を超えた害を加える事が出来る実例ではないか。

カンザシで殺人できるからといってカンザシの製造や販売や所持を禁止するのは間違いであるのと同様に、写真撮影で嫌がらせが出来るからといって写真撮影一般を禁止するのは本来は間違いである。

取り締まり能力の限界のせいで、そういう禁止をせざるを得ない、という事に成りそうだけど、それは本来は間違いなので、相応のデメリットが生じますよ。

具体的に言うと、悪意の無い一般客のうちで写真撮影するのを楽しみにしている人がその楽しみを奪われ、フィギュア・スケートの人気に水をさす、という事が考えられます。

また、選手やコーチが審判の判定に納得できない場合、観客の誰かが証拠に成る写真を撮影しているかもしれないと成れば審判は不正な判定を出すのが怖いけれど、観客が写真撮影してないならウソをついてもバレない範囲が広がる。

悪質な写真撮影をして来た犯人たちの真の目的は、例えばこういう事だったりするので、注意が必要です。

オリンピックで特定のテレビ局に放送の独占権が設定されたりする事を正当化する理屈で考えると、ここまでに私が書いた事とは違う何かが分かるかもしれません。

何でも悪用すれば威力を発揮する、という観点で考えれば、写真撮影を禁止しても、スポーツ選手に引き続き被害が出る事も考えられます。

嫌がらせなら肉眼で見るだけでも出来るからです。

「どこ見てんのよお」という流行台詞の存在が、その証拠です。

アガサクリスティーだったか、推理小説の映画かドラマに、「それ以上見つめると・・・」という台詞があった。

つまり、目的を取り締まらないで、手段を取り締まっても駄目なんですよ。

---

スカートの中とかでもない、女性を無断で撮影したというだけで性的姿態撮影処罰法違反だと主張するケースも出て来ている。

明らかにおかしい。

男性を無断で撮影するのはどうなのだろうか。

違うと言うなら男女差別である。

女性だろうが男性だろうが公の場で見せている姿態を写真撮影するのは自由であり、非公開の部屋の中で撮影結果の写真を舐め回したとしても、それもその人の自由である、というのが既存の法概念(私の相対正義論では必ずしもそうではない)のはずだと私は考える。

例えば、自分の写真をこっそりであっても舐めまわされない権利があるんだ、という考えは、自分の藁人形を五寸釘で打って呪う事をされない権利が有るんだと主張する事と同じであり、その様な権利は現行の法概念では否定されているのである。

| 2025 0721 1733にメモした。 新聞社女性社員を無断撮影 という新聞記事。 スカートの中とかではないようだ。 以下は私の意見です。 スカートの中とかではなくても、イスラム教みたいに布で隠すのは自由だし、そうやって隠している人の隠し方が不十分だったために外に見えてしまったというのでなければ、そうやって隠している物事を覗き見たり写真撮影してはいけない。 しかし、隠しているのでなけれ、積極的に見せているのでなくても、居合わせていれば自然にみえているものは、幾らエロい姿態であっても、それを写真撮影することは許されるべきである。 女性の服装というのは、エロい姿態を周囲の人に故意に見せる目的での物も多い。 その場合、見せているのだから、見てもよい。 見てもよいものは写真撮影してもよい。 見るだけならよいが写真撮影してはいけ、というのは不合理である。 |

2024 0522 1359にメモした。

トー横で記者に詰め寄りかという新聞記事。

これも肖像権云々という話には成ってないよな。

防犯のための写真撮影を肖像権で止める事が出来るのでは、法律が公害を出す本末転倒である。

また、女が撮影されれば撮影が犯罪、女が撮影すればそれを止めるのが犯罪、というのでは男女差別である。

そのくせ、空手の黒帯は素手の女でも凶器だが、格闘技経験の無い素手の男が女を襲っても凶器使用とは見なされない、という法基準は、法律が犯罪を護衛している事の丸出しである。

---

【考察2】ITの進歩によって何が変わるか。

2025_1026_1236にメモした。

駅の顔認証、日弁連がプライバシー侵害の恐れを指摘

私の見解は以下です。

私の相対正義論のようにまでは考えず、現行の法律ぐらいの深さで考えるならば、法律は、どういう情報を入手してはいけないとか、どういう手段で入手してはいけない、という事までしか言うべきではない、それらの基準に合格して入手した情報から何を割り出してはいけない、という事まで法律が言うのは間違っている、というのが私の意見です。

顔を撮影してもよいが顔認証をしてはいけない、という考えは、この私の意見に反するので、私にはナンセンスに見えます。

これについては、しかし、指紋の撮影をどう考えるかを例に取って議論すれば、理解を深める事が出来そうです。

昔のカメラでは問題は生じなかったけれど、最近のカメラは解像度が高いので、観光記念写真のつもりで撮影しても、うっかり指紋が写ってしまう事が有ると聞きます。

これまでは、落し物程度の扱いで、「撮影されてしまった人の不注意」ぐらいの責任割り当てだったと思うが、指紋を撮影しない義務を撮影する人に課する事も必要じゃないだろうか。

【事例1】

1990年代にオウム真理教の事件が耳目を集めていた頃、上九一色村のサティアンと呼ばれる施設でだったと思うが、取材者複数とオウム真理教員複数が至近距離で互いに相手に向かってビデオカメラを回しているシーンをテレビで何度か目にした。

これは、私は写真撮影してるだけであなたに何もしてませんからね、という態度です。

この感覚を私は当然だと主張しています。

そうではない態度をテレビで目にした事もあるが、それは、暴力団の施設を取材している人に暴力団員が向けた態度です。

「こら、なに撮ってんだ、お前」みたいな事を言われていた。

こういうのをテレビで見た事も複数回ある。

国法が写真撮影を禁じるというのは、国法が暴力団みたいな事を言い出した、という事です。

【】法イプスの観点から。

法律が荒削りな物からきめ細かな物へと発展させられる事は、目指されるべき正しい成り行きだ。

しかし、実際には、そこに迷走が含まれていて、法体系の劣化になっている面がある。

覗きを禁じる法律なら元々有るんじゃないか。

【】

犯罪が立証されるからいけない、犯罪が出来なく成るからいけない、という理由は正当ではない。

画家の描画と写真撮影の違いは、克明さと確実性の2つだろう。

解像度の高いカメラを使えば、画家には無理な程度に克明な写真を撮影する事が出来る。

また、画家の描画には能力不足による間違いや故意のウソが含まれているかもしれないが、カメラを使った撮影結果の写真には、そういう欠点が無い。

これは、写真が写真と言われる所以です。

つまり、写真は真実を写している、写真に出ている事は全部本当の事です、ってわけだ。

画家による描画と写真撮影の間のこれらの違いは、まず第一に、証拠能力の違いとしての意味を持つ。

したがって、画家による描画なら構わないが写真撮影は許さない、という態度は、犯罪は立証されてはいけない、という主張のほとんど言い替えに等しい。

つまり、そんな主張をする事は「写真で記録される様な物事について有った事を無かったと言ったり無かった事を有ったと言うなどのウソを私は後でつくつもりです」と自分で言ってる様なものである。

基本としては、立証されてはいけない事があるとすればそれは身にやましい事(犯罪)だから、見にやましいところが無いならば何を写真撮影されても構わないはずである。

似た例として、言われた人が誰かを特定できる内容であるか否かで名誉毀損に成るか否かが変わる、といった基準なんかも、犯罪者の都合を代弁したものと言える。

プライバシーというのは、この原則への正当な例外である。

パンツの中に別に何か身にやましいものが入ってるわけではないが、それを他人には見られたくない。

これは、間違っていない。

間違っていないけれど理由を説明せよといわれても出来ないのが普通だ。

これなんかも理由を説明する義務が無いのが正しい例の1つである。

---

| 2025_1028_1338 証言映像に証言者の許諾が必要とは、どういう理屈でだろう。 証言者の身の安全の為って事かな。  |

参考:2025年03月08日分@ケーサツの襲来@証拠・資料@敵の手口を暴露@空手以外@理論@武道

参考:別件逮捕の様な方針@一般論@敵の手口を暴露@空手以外@理論@武道

後でもっと書きます。